Uma faixa no meio do caminho: O mostrar/apagar das relações de força

Luciana Vedovato

Luan Henrique Mendes

Introdução

Ao circular por uma cidade, notamos os mais variados elementos que a compõem: as pessoas (transeuntes) que caminham pelas ruas, calçadas e gramados; trabalhadores atuando e, por vezes, transformando a cidade com seus instrumentos de trabalho; placas de sinalização indicando direções; diferentes estabelecimentos como mercearias, igrejas, hospitais e escolas de diferentes cores e formatos arquitetônicos; ruídos e sons emitidos por veículos, caixas de som e pessoas conversando. Tudo isso agrega à cidade, aos olhos de quem a observa, um toque de organicidade e “vida própria”, muitas vezes tomada por algo da ordem do ordinário devido à correria do dia a dia.

Os espaços urbanos são dotados de historicidade e nos dão visibilidade, por meio de suas materialidades, de suas fronteiras, divisas, de seus extremos, bem como suas limitações e restrições. Ao nos depararmos com uma placa de pare, um semáforo com a cor vermelha, uma cerca, grade ou muro, tendemos a desacelerar o passo e parar por alguns minutos aquilo que estamos fazendo, o oposto do que praticamos ao observar um guarda de trânsito com mãos e braços estendidos em direção ao nosso destino final, indicando que sigamos em frente.

Seria isso fruto da convencionalidade estabelecida pelos cidadãos, pela prefeitura, pelas leis de trânsito ou até mesmo pelas regras aprendidas na convivência com pessoas e informações que nos cercam? Afinal, o que nos impede/possibilita realizar certas ações no cotidiano, como atravessar a rua sem olhar para os lados, cruzar a rodovia em uma passarela, encontrar nosso destino final com o auxílio das placas de trânsito? Quem é responsável pela escolha das localizações dos pontos de ônibus e suas rotas de circulação em nossa cidade? Esses questionamentos muitas vezes nos atravessam enquanto percorremos os perímetros da cidade, e isso não seria diferente em Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu é uma cidade localizada no oeste do Estado do Paraná com 285.415 habitantes, segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2023)1, reconhecida por ser um local de polo turístico visitado por pessoas de diversos lugares do mundo, berço das Cataratas do Iguaçu, consideradas em 2012 uma das 7 maravilhas do planeta. Ao lançarmos um olhar à sua paisagem urbana, podemos encontrar componentes das mais variadas culturas, a presença de muitas línguas que coexistem no mesmo espaço, além de diferentes modos de vida e existência.

No presente trabalho2, buscamos lançar um olhar mais aprofundado a um elemento muito comum para todo e qualquer cidadão transeunte, presente em toda e qualquer cidade: a faixa de pedestres. Ao andarmos pelo bairro central da cidade, podemos encontrar bares, praças, escolas, igrejas, motéis e lojas como em qualquer outra cidade do Brasil. Mas bem ao lado da Paróquia São João Batista, na rua Benjamin Constant, encontrava-se uma faixa de pedestres única, que se destacava de qualquer outra faixa por conter as cores do arco-íris roxa, anil, verde, amarela, laranja e vermelha, fazendo alusão à bandeira LGBTQIAP+, a qual atraía os olhares de quem quer que passasse por/em cima dela. No entanto, o que fora um dia uma pintura com cores vibrantes e alegres, voltou a ser uma simples faixa de pedestres com listras brancas e comuns, como qualquer outra faixa.

A fundamentação teórico-metodológica do presente artigo tem como base a Análise de Discurso materialista (doravante AD). Os objetivos da pesquisa partiram destes três movimentos: analisar os efeitos de sentidos produzidos por comentários de internautas envolvendo a faixa de pedestres com as cores da bandeira LGBTQIAP+, identificar e apontar as memórias discursivas, ou seja, o interdiscurso e as condições de produção que sustentam os argumentos constitutivos dos comentários, bem como discutir as relações de força que organizam o espaço da cidade de Foz do Iguaçu.

Assim sendo, ao longo deste artigo discorreremos brevemente sobre a história do movimento LGBTQIAP+ e os sujeitos que fazem parte dessa comunidade e que também circulam pelos espaços urbanos. Em seguida, discorreremos sobre a relação entre a cidade e o discurso, e como as relações de força entre os sujeitos que nela circulam constituem e organizam o espaço urbano. Mais adiante, realizaremos a análise de materialidades acerca da pintura e da remoção da faixa de pedestres pintada pela prefeitura em comemoração à passagem do Dia Nacional da Visibilidade Trans (29 de janeiro). Por fim, tecemos nossas considerações finais.

O movimento LGBTQIAP+: caminhos percorridos pela comunidade

Partindo da teoria marxista, não há como pensar os movimentos sociais sem considerar a luta de classes, pois nenhum movimento surge de forma espontânea. Marx, ao desenvolver seu trabalho acerca das relações capitalistas, postula uma categoria muito importante que engendra os movimentos das classes: a práxis social. De acordo com Gohn (1997), a práxis estaria relacionada à transformação do social por meio da conexão entre a atividade teórica e as atividades produtivas/políticas, funcionando como um articulador entre a teoria e a prática, ou seja, é necessário haver um processo de organização política, de formação da consciência de classe em prol da transformação radical da estrutura social, bem como a solidariedade entre as classes trabalhadoras em nome da emancipação econômica do proletariado, sendo essa a sua maior e principal finalidade. Assim sendo:

O que gera os movimentos sociais são organizações de cidadãos, de consumidores, de usuários de bens e serviços que atuam junto a bases sociais mobilizadas por problemas decorrentes de seus interesses cotidianos. Eles não existem a priori, tornam-se movimentos pelas ações práticas dos homens na história. Organização e consciência serão fatores decisivos para explicar o seu desenrolar (Gohn, 1997, p.174).

Passemos a alguns pontos relevantes para a história da comunidade LGBTQIAP+. Historicamente, as vivências LGBTQIAP+3 sempre estiveram atravessadas por discursos hegemônicos da classe dominante, desde os processos de colonização em que as práticas homoafetivas (sexuais) eram consideradas um pecado pela igreja católica em meados do século XVI, chegando ao final do XIX e o início do século XX, no qual prevalecia o discurso médico-científico que considerava “doentes mentais” todos os sujeitos que apresentavam um comportamento “dissidente” e fora da normalidade em relação ao resto da sociedade. Ao longo do tempo, as pessoas LGBTQIAP+ sofreram diversos tipos de violências, como a prisão, trabalho forçado, perda de bens, pena de morte, tiveram seus corpos marginalizados, excluídos da sociedade e restringidos às margens.

Segundo Quinalha (2022), é na Alemanha do século XIX onde surge a primeira geração de um movimento por libertação sexual e contra as normas de gênero e sexualidade, pois o avanço do sistema de produção capitalista, juntamente do processo de urbanização pós-revolução industrial, permitiu “a construção de uma subcultura LGBTI+ como lócus de libertação que valida experiências individuais [...] e tensiona com noções tradicionais de sexualidade” (Quinalha, 2022, p.47), profundamente ligada aos grandes centros urbanos no final do século XIX. Já nas décadas de 40 a 70, nos Estados Unidos, intensifica-se o processo de formação de uma chamada minoria sexual que frequentava bares considerados como o local de maior sociabilidade para pessoas LGBTQIAP+:

Eram espaços mais escuros e reservados, em zonas mais isoladas da cidade, de frequência geralmente noturna. Ali, era possível conhecer pessoas, flertar em busca de um sexo casual, estabelecer redes de amizade e se conectar a circuitos da subcultura LGBTI+, que dava sinais de uma vivacidade cada vez maior. [...] além dos lugares públicos e semipúblicos de pegação, como parques, praças, saunas e banheiros coletivos, os bares começaram a despontar como o lócus não apenas da satisfação do desejo sexual, mas da consolidação de uma identidade coletiva com laços mais fortes (Quinalha, 2022, p.70).

As lutas por liberdade sexual e igualdade de gênero começam a tomar maiores proporções durante as décadas de 50 e 60, bem como as lutas de movimentos antirracista e feminista por direitos civis que questionavam o ideal da família nuclear (monogâmica), o sistema patriarcal baseado nos ideais capitalistas de consumo, dando origem a movimentos de contracultura4. Pregava-se o direito pelo amor livre, novas configurações familiares, o anticonsumismo, o direito ao prazer, a exaltação da paz, entre outros (Quinalha, 2022, p.74). Mas é somente após a Revolta de Stonewall Inn5, bar situado na cidade de Nova York e frequentado por sujeitos LGBTQIAP+, no ano de 1969, que se iniciam os movimentos de ocupação nas ruas, propiciando a mobilização de cada vez mais pessoas em prol das lutas da comunidade.

Em se tratando do nosso país, a política instaurada nesse momento era marcada pelo conservadorismo e pela opressão devido à Ditadura Militar, que teve seu início no ano de 1964, inviabilizando várias organizações e movimentos que lutavam por direitos civis. De acordo com Quinalha (2022), os primeiros grupos lutavam pelo direito ao prazer, ao uso do corpo, despatologização das homossexualidades (com a epidemia do HIV/AIDS, o discurso médico-científico ganhou força durante as décadas de 80 e 90, ocasionando a repatologização das sexualidades dissidentes), além de denunciarem a censura e defenderem a liberdade de expressão e de organização, bem como a liberação sexual.

Com o passar dos anos, as lutas da comunidade LGBTQIAP+ se intensificaram no Brasil e, como resultado de reivindicações do movimento, direitos de casais heteroafetivos foram estendidos a casais homoafetivos. Essa “extensão” de direitos não se dá em termos de igualdade, ainda que o discurso jurídico afirme que sim. Destacamos que a LGBTQIAP+fobia se tornou um crime no país a partir do ano de 2019 e, nos dias atuais, o movimento organiza anualmente a maior Parada LGBTQIAP+ do mundo.

Cidade e discurso: Relações de força entre sujeitos e o espaço urbano

Em seu livro Cidade dos Sentidos (2004), Orlandi discorre sobre a relação cidade-discurso fundamentada no dispositivo da AD6. Ao falar sobre o conceito de cidade, a autora trata primeiramente das formas do discurso urbano e a sua relação com a ideia de cidadania, fundadas na relação entre sujeito e espaço urbano que se constituem simultaneamente, produzindo sentidos e significando de diversos modos.

Pensar a cidade é pensar a sua materialidade significativa, seu corpo, seus textos, suas formas. Contudo, além de pensar a materialidade constitutiva da cidade, é necessário levar em consideração os sujeitos que nela (se) significam, compõem e formulam novas significações, por meio do jogo da interpretação. É aí que entram as formas do discurso, que funcionam como “[...] flagrantes de um olhar (um corpo) em movimento. São formas de significar com sua poética, por assim dizer, incluídas na própria forma material da cidade” (Orlandi, 2004, p.31), apontando a memória nelas presente.

O espaço urbano funciona enquanto um local constituído de significações e que, por sua vez, suscita gestos de interpretação próprios. Ao lançar um olhar sobre o(s) discurso(s) que nele circula(m), é preciso considerar a historicidade, a memória e o simbólico, bem como:

[...] ultrapassar a organização do discurso urbano para atingir a compreensão da ordem do discurso urbano, isto é, procurar entender como o simbólico confrontando-se com o político configura sentidos para/na cidade e não ficar apenas na organização do discurso urbano que nos relega ao imaginário, às ilusões (eficazes) da urbanidade (Orlandi, 2004, p.35).

Ao passo em que lidamos com o discurso urbano, deparamo-nos com a ordem do espaço/sentido público, ou seja, o seio da contradição entre o clichê, o estereótipo, o lugar comum e a quantidade, a heterogeneidade. Os clichês e os estereótipos fazem parte da constituição dos espaços públicos (urbanos): “As idéias recebidas são parte da convivialidade dóxica. São o seu traço. E este traço está presente no que chamamos de ‘sentidos públicos’” (Orlandi, 2004, p.46). Manifesta-se, então, o que chamamos de “opinião pública”, o lugar comum e o estereótipo. Desse modo:

Em um espaço em que domina o lugar comum, quando não há indicações em outra direção, a interpretação se dá conforme o estereótipo. Isso é a base da argumentação. [...] O que garante o encadeamento argumentativo, a opinião comum (doxa), é o rumor público. O sujeito está sempre atravessado pelo espaço simbólico da cidade como lugar de quantidade e do comum (Orlandi, 2004, p.55).

Estamos falando do nível da organização urbana (urbanista) que se dá socialmente, mas que não chega ao real da cidade, à quantidade. Em outras palavras, o comum não é simples banalidade, mas sim, uma necessidade da conversão da quantidade própria da cidade, “do que é público, que, metaforizado, permite ultrapassar o estereótipo, as idéias, recebidas, como o irremediavelmente igual” (Orlandi, 2004, p.56). O senso comum (consenso) é composto por vozes que legitimam e fixam sentidos, atuam como agentes de institucionalização dos discursos, produzindo efeitos de unicidade que se relacionam com a administração da cidade e dos sentidos.

De acordo com Orlandi (2004), as relações urbanas funcionam por meio da reprodução e da ruptura, das falas desorganizadas, da incompreensão, dos diferentes movimentos do discurso. As falas desorganizadas permitem o percurso oposto, de significações outras, de novas possibilidades de cidadania, resistência e tensionamentos. A cidade é constituída por materialidades significantes próprias (ruas, calçadas, casas, edifícios, pedestres, etc.) e, ao partirmos de uma perspectiva materialista, é necessário lançar um olhar para o trabalho simbólico sobre o significante, “compreendendo a materialidade como o modo significante pelo qual o sentido se formula”, nos termos de Lagazzi (2010, p. 173).

Há uma sobreposição do urbanismo sobre o real da cidade, operando por meio do consenso, da opinião pública, do lugar comum, mas que está sempre sujeito ao que falha, ao equívoco e a novas possibilidades de significação e interpretação realizadas. A exemplo da relação entre o real da cidade e o senso comum temos o aspecto urbano arquitetônico, no qual são organizadas as diferentes dinâmicas e disposições dos espaços públicos em contradição com os espaços privados (ideologia burguesa, cristã, familiar) que arranjam a circulação dos sujeitos e os comportamentos (in)aceitáveis, possibilitando funcionar mecanismos de administração do bem público e da propriedade privada na cidade (Rodrígue-Alcalá, 2014, pp. 274-275).

Sendo assim, os gestos de interpretação (Orlandi, 2001) se dão, no espaço urbano, na relação entre o público e o privado, o permitido e o não permitido, o suportável e o insuportável. Ainda segundo Rodrígue-Alcalá (2014), voltar-se à cidade implica voltar-se às contradições das fronteiras (sensoriais e de significação) da cidade, tendo em vista a heterogeneidade e a divergência das diferentes “comunidades”, nos termos da autora, que nela circulam e convivem. A produção de sentidos por meio da interpretação da materialidade significante da cidade estaria, assim, atravessada pelos saberes de formações discursivas nas quais se inscrevem os sujeitos que nela se encontram.

Formação discursiva e a relação com a ideologia

Ao adentrarmos as teorias do campo da AD, deparamo-nos com um conceito fundamental no que se refere ao discurso: as condições de produção. De acordo com Orlandi (2015), as condições de produção são, em sentido estrito, o contexto imediato envolvendo sujeito e situação, e, em sentido amplo, o contexto sócio-histórico e ideológico, ou seja, não há como pensar língua e discurso sem considerar a interpelação dos sujeitos pela ideologia. As condições de produção são a relação com a formação social que a sustenta: formas de trabalho, organização da existência, etc. As condições de produção de uma dada formação social são, em alguma medida, as condições dos processos discursivos. Ao pontuarmos tal questão, entendemos que os modos de produção que definem como os sujeitos existem marcam também a relação de funcionamento dos dizeres.

E para pensar na posição sujeito precisamos, antes, pensar duas outras categorias: as formações ideológicas e as formações discursivas. As formações ideológicas, de acordo com Althusser (2008) são a possibilidade de materialização da ideologia que por meio de regionalidades (aparelhos ideológicos: escola, igreja, família, cultura, etc.) tomam, ou melhor, constroem um efeito de realidade que produz um outro efeito: o de reconhecimento. O efeito de reconhecimento é fundamental para que o sujeito exista enquanto sujeito interpelado pela ideologia, pois é tal processo que promoverá, de acordo com Pêcheux (2014), com que o sujeito responda em diferentes níveis aos saberes e práticas dominantes no interior de uma formação discursiva. Ademais, entramos na segunda categoria: a formação discursiva.

Pêcheux (2014) afirma que as palavras mudam de sentido conforme as posições dos sujeitos que as empregam, a depender da formação discursiva (doravante FD). Segundo o autor, uma FD é um domínio de saberes constituído de enunciados discursivos que estabelecem relação com as formações ideológicas de uma formação social:

[...] a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na que ele é constituído como sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apóia-se no fato de que os elementos do interdiscurso [...] que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no discurso do próprio sujeito (Pêcheux, 2014, p.150).

Para Pêcheux (2014), a relação do sujeito com os sentidos depende da interpelação ideológica, da forma-sujeito e das posições-sujeito dentro das FD, em um processo contínuo de identificação com os saberes dominantes em uma FD fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, dissimulando o seu assujeitamento e criando-lhe um efeito de autonomia por meio da estrutura discursiva da forma-sujeito. Ao lançar um olhar sobre os estudos das FD, Freda Indursky (2007) retoma os conceitos de forma-sujeito e posições-sujeito de Pêcheux, onde a forma-sujeito, em um primeiro momento, é dotada de unicidade, portanto, homogênea e fechada, pois haveria espaço somente para a reduplicação da identidade do sujeito com seus semelhantes e com a forma-sujeito (organizadora dos saberes dominantes em uma FD).

Posteriormente, Indursky (2007) discorre acerca da relativização da concepção unitária do sujeito, bem como a concepção homogênea de FD em Pêcheux, apontando para uma divisão do sujeito como resultado das tomadas de posição, sendo essas a superposição: “[...] identificação plena do sujeito do discurso com a forma-sujeito da FD que afeta o sujeito, caracterizando o ‘discurso do bom sujeito’ que reflete espontaneamente o Sujeito” e o discurso do “mau sujeito”, caracterizado enquanto: “discurso em que o sujeito do discurso, através de uma ‘tomada de posição’, se contrapõe à forma-sujeito” (Indursky, 2007), possibilitando a contra-identificação do sujeito com os saberes dominantes da FD em que esse se encontra inscrito.

Desse modo, é de suma importância destacar a fragmentação da forma-sujeito, uma vez que ela abre espaço a uma concepção heterogênea da FD “[...] cujo traço marcante é a contradição, que lhe é constitutiva” (Indursky, 2008). Não há como pensar FD sem pensar contradição, pois a FD é um espaço de confrontos, tensões e estranhamentos permeados pela ideologia e pela história que não se dão de maneira harmoniosa. Sendo assim, torna-se necessário o entendimento de que as FD são um lugar de disputa, alteridade, divergência e diferença (Indursky, 2007).

Mas afinal, como os sujeitos produzem os seus dizeres? Para responder à tal questão, é preciso pensar no funcionamento dos processos discursivos. Nos termos de Courtine (2014), os processos discursivos funcionam como uma espécie de fonte da produção dos efeitos de sentidos no discurso e tomam como materialidade a língua, formando um jogo duplamente determinado: de um lado encontram-se as formações ideológicas que sustentam as formações discursivas dentro de uma formação social, e do outro, a língua e o seu sistema linguístico. Para Pêcheux (2014), todo processo discursivo encontra-se inscrito em uma relação ideológica de classes e se desenvolve sobre a base de leis internas da língua, entendida pelo autor como relativamente autônoma, pois apresenta um sistema linguístico formado por um conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas que funcionam por meio de mecanismos internos.

No momento em que se dão os processos discursivos, em que discurso e língua se encontram, funciona um processo de reformulações possíveis de enunciados dominados por uma FD: a formulação (Courtine, 2014). A formulação ocorre no momento em que estamos dizendo algo e é determinada pelo interdiscurso, pelas redes de memória que possibilitam a produção dos dizeres que a sustentam:

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo dizer na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos (Orlandi, 2015, p. 31).

E é pensando no modo como os sujeitos arranjam e discursivizam os outros sujeitos e suas manifestações de subjetividades que tomamos uma faixa de pedestres pintada nas cores dos movimentos LGBTQIAP+. Podemos pensar, conforme vínhamos discorrendo, que a faixa colorida com as cores do arco-íris, que fazia funcionar os sentidos dos movimentos LGBTQIAP+ em um ponto único e central da cidade, desestabilizou a ordem do dito sobre os sujeitos que podiam, metaforicamente, atravessar a rua. Isso posto, passaremos à delimitação do corpus aqui tomado como materialidade discursiva (sequências discursivas) e, a partir dele, realizaremos a análise dos processos discursivos que o sustentam.

Materialidades linguísticas: sequências discursivas e delimitação do corpus

Considerando as condições de produção dos discursos, as formações discursivas que regulam os dizeres, o que pode ou não ser dito (Pêcheux, 2014), bem como a produção de efeitos de sentidos e a materialidade linguística e histórica do(s) texto(s), buscamos por meio desta pesquisa descrever e analisar o funcionamento do processo discursivo anteriormente abordado a partir de recortes de comentários (sequências discursivas) que atravessam a constituição dos sujeitos e dos sentidos por meio da forma do discurso presente na narratividade urbana da cidade: a faixa com as cores da bandeira LGBTQIAP+. Para tanto, analisaremos de que modo os dizeres excludentes em relação aos sujeitos da comunidade LGBTQIAP+ têm efeito sobre os discursos produzidos acerca da faixa.

Tomamos como materialidade linguística os comentários presentes em uma página de divulgação e notícias do Facebook (chamado Oops Notícia Foz Ná Hora) a partir de uma postagem feita sobre a pintura da faixa de pedestres pela prefeitura de Foz do Iguaçu, Paraná, localizada na rua Benjamin Constant, perto da prefeitura e em frente à Fundação Cultural. A faixa possuía as cores da bandeira LGBTQIAP+ e foi pintada no dia 25 de janeiro, em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans (dia 29 de janeiro), uma data importante para pessoas Trans, comemorada desde o ano de 2004, e removida no dia 9 de fevereiro de 2022. A faixa em questão fora pré-fixada pelo período de três meses (caráter experimental) legalmente em conformidade com as normativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Sendo assim, o apagamento, 15 dias depois, não tinha relação com a legalidade.

Uma faixa de pedestres pintada na rua é, de alguma forma, algo da ordem da evidência: o apontamento de onde devem ou não circular os sujeitos. Levando em consideração as relações de força que organizam a cidade, surgiram alguns questionamentos que serviram como base ao longo da pesquisa para o processo analítico do corpus: o que motivou tal apagamento? Quem possui o direito à cidade? Quem pode usar o espaço da cidade? Quem pode ser representado simbolicamente pela (e na) cidade? Como as condições de produção sustentam os discursos constitutivos dos comentários?

A existência de outros corpos performáticos7 abre uma fissura na segurança da leitura estabelecida e traz para o campo do visível o que está à margem. Reiteramos uma vez mais a posição da faixa: em uma das principais ruas da cidade, rua de acesso a escolas particulares (uma delas confessional), próxima à igreja, consultórios médicos, escritórios de advocacias, etc., ou seja, uma parcela da burguesia que ali circulava e se sentiu incomodada com uma única faixa pintada em cores diferentes.

Seria a faixa o objeto de incômodo? Tendemos a responder de maneira simplória que não. No entanto, ela tornava o simbólico em político e, ao fazê-lo, expunha a relação da cidade com os sujeitos: quais podem transitar livremente sem serem interditados e quais precisam ser apagados. O apagamento da faixa (sob o arcabouço da moralidade, como exposto mais adiante) é a tentativa da interdição do dizer e do próprio sujeito do dizer. Entretanto, da mesma forma que o chapéu de Clémentis8 (Courtine, 2014) ficou como resquício na cabeça de Gottaward, a faixa apagada ficou também como resquício do que se quer cercear forçosamente pelo esquecimento.

A pintura e o apagamento da faixa

Em um primeiro momento, temos a publicação acerca da pintura da faixa de pedestres realizada no dia 25 de janeiro pela página de notícias e divulgação de informações, com uma legenda que trata de sua legalidade conforme o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da duração da ação promovida pela Prefeitura da cidade de Foz do Iguaçu (90 dias), como podemos observar na figura a seguir:

Figura 1 – Publicação referente à pintura da faixa em perfil do Facebook

Fonte: Página Oops Notícia Foz Ná Hora no Facebook9 (2022).

A publicação obteve uma repercussão considerável e vários internautas, perfis da rede social, decidiram tecer comentários argumentando sobre o ocorrido. Para a realização da análise, selecionamos alguns dos comentários (enunciados) referentes à pintura, que colocam em evidência um primeiro posicionamento dos sujeitos face à situação. A relação dos comentários com a faixa por meio do simbólico se materializa através do texto, tornando possível estabelecer a relação dos cidadãos com a cidade e com a narrativa urbana a partir das relações de força. Assim sendo, os comentários aqui analisados constituem o nosso corpus enquanto sequências discursivas produzidas pelos internautas10:

Sequência discursiva 1 – “Quero fazer questão de nunca mais passar nesse local.”

Sequência discursiva 2 – “Não ajuda em nada isso! Migalhas para a minoria, que sempre é usada pelo poder público.”

Sequência discursiva 3 – “Bora começar a pintar de verde e amarelo, será que irão remover?”

Sequência discursiva 4 – “Uma boa ideia mais creio q com propósito errado. Quem faz trabalhos sociais sabe q ao em vez de tenta privilégios para trans que já tem os msm direitos e deveres de qualquer ser humano, o município deveria tenta ajudar inúmeras famílias q os últimos vendávais desabrigou... país e mães q luta com um salário mínimo p sustentar suas famílias.”

Como é possível observar nas sequências discursivas 1 e 2, os sujeitos se posicionam de maneira contrária à pintura da faixa, onde os enunciados “quero fazer questão de nunca mais passar nesse local” e “não ajuda em nada isso!” mostram o descontentamento e o posicionamento desfavorável em relação à faixa. Há algo de insuportável e impeditivo nos dizeres, um lugar discursivo de repulsa, aversão e recusa de contato com a imagem simbólica da comunidade LGBTQIAP+, uma LGBTQIAP+fobia escancarada.

Na sequência discursiva 3, o enunciado “pintar de verde e amarelo” funciona, por meio do simbólico, enquanto uma retomada das cores da bandeira do Brasil que, por sua vez, remete a valores conservadores11. Já na sequência discursiva 4, é possível identificar uma contradição logo no seu início, em que o sujeito afirma ser “uma boa ideia” (a pintura da faixa), porém, “com um propósito errado”. Para justificar tal afirmação, o mesmo diz que: “em vez de tenta privilégios para trans que já tem os mesmos direitos e deveres de qualquer ser humano, o município deveria tenta ajudar inúmeras famílias q os últimos vendávais12 desabrigou”.

Os sentidos que mobilizam a palavra “privilégios” são sustentados por uma oração subordinada adjetiva explicativa que consiste na afirmação de que as pessoas transsexuais e transgênero teriam “os mesmos direitos e deveres de qualquer ser humano”, devendo o município se encarregar na ajuda às “famílias” vítimas dos vendavais. O uso da construção sintática da oração subordinada adjetiva explicativa trata-se de um efeito discursivo que Pêcheux (2014) chamou de “encaixe sintático”. Tomamos aqui o conceito de pré-construído de Paul Henry (1977), que consiste na retomada de algo anterior e exterior em relação ao intradiscurso – o momento da formulação – designando ao sujeito aquilo que fala antes, em outro lugar. O sujeito retoma o conteúdo do pensamento de um sujeito universal que lhe é constitutivo, resultado do efeito (ideológico) de evidência de si que o ultrapassa e que “estabelece a unidade referencial na memória: o Eu” (Henry, [1977] 2013 apud Garbin, 2020, p.241).

A retomada do sujeito universal que, segundo Courtine (2014), situa-se a partir dos saberes dominantes de uma FD e dos lugares de onde se pode enunciar, ocorre na sequência discursiva 4, na qual o enunciado “privilégios para trans que já tem os mesmos direitos que qualquer ser humano” funciona como um retorno ao sujeito do direito em Althusser. No capítulo 5 de seu livro Sobre a reprodução, Althusser (2008) discorre acerca do Direito que, segundo o autor, é um sistema de regras codificadas, saturadas (pois o sistema busca dar cabo de quaisquer situações possíveis) e não-contraditórias (tendo em vista que o Direito possui coerência e evita qualquer possibilidade de contradição) aplicadas no cotidiano, na qual temos uma personalidade jurídica (pessoas civis, de Direito), bem como a liberdade e a igualdade jurídicas.

Devido à sua formalidade, o Direito possui um caráter de universalidade: “o Direito é válido para – e pode ser invocado por – toda pessoa juridicamente definida e reconhecida como pessoa jurídica” (Althusser, 2008, p.85). Para além de seu caráter universal, o Direito é, de igual modo, repressor e preventivo, pois não há como realizá-lo sem um sistema de sanções que garantam a sua aplicabilidade, como é o caso do Código Civil, que não pode funcionar efetivamente sem a existência de um Código Penal.

Althusser (2008), ao fazer a leitura do direito burguês, acentua o par moralidade/legalidade, uma vez que a esfera do jurídico guarda, em última instância – mas não de forma homogênea - relações com determinações éticas, morais, ou ainda, ideológicas, que são basilares para que primeiro se tenha a regularidade jurídica e, segundo, aplique-se de forma tal que pareça justo e igualitário. É a ideologia jurídica a responsável pela garantia do funcionamento do Direito, uma vez que ela implica respeito ao próprio Direito e, ao mesmo tempo, encontra-se amparada pela ideologia moral dos sujeitos perante a lei. Assim sendo:

O Direito diz: os sujeitos são pessoas juridicamente livres, iguais e com obrigações enquanto pessoas jurídicas. Dito por outras palavras, o Direito não sai do Direito, ele reduz, “honestamente”, tudo ao Direito. [...] A ideologia jurídica não diz que os homens têm obrigações por “natureza”: nesse ponto, ela tem necessidade de um pequeno suplemento, muito precisamente de um suplemento moral, o que significa que a ideologia jurídica só se mantém de pé apoiando-se na ideologia moral da “Consciência” e do “Dever” (Althusser, 2008, p.94).

Esse efeito de igualdade entre os sujeitos do direito se materializa na sequência discursiva 4 por meio da palavra “privilégios”, visto que o sujeito atribui à pintura da faixa uma condição de vantagem para pessoas da comunidade LGBTQIAP+ em detrimento dos demais, o que seria completamente “injusto” considerando a “igualdade” entre os cidadãos. De igual modo, a palavra “famílias” repetida duas vezes, juntamente com “pais e mães”, enfatiza novamente, apoiando-se no pré-construído, uma concepção de família heteronormativa, “tradicional”, nuclear (do capital), em detrimento de famílias constituídas por sujeitos da comunidade LGBTQIAP+, que acabam sendo completamente desconsideradas.

Sob a defesa de “somos todos iguais”, desvia-se da divisão das relações de gênero para a relação de classe, ou seja, além de negar o “privilégio” à comunidade trans, ainda se afirma haver algo mais importante, como pessoas atingidas por vendavais, além da negação de pessoas trans e aquilo que seria importante para elas na data comemorativa da luta.

Desse modo, tem-se estabelecida aí uma contradição: enquanto pessoas transsexuais e transgênero estariam supostamente em “posição de privilégio” em relação aos demais seres humanos (“que possuem os mesmos direitos e deveres”, segundo o próprio sujeito do comentário), as famílias (heteronormativas) de “pais e mães” seriam, na realidade, as pessoas “merecedoras” e que de fato deveriam ser auxiliadas pela cidade de Foz do Iguaçu. Ora, se retornarmos ao conceito de família enquanto um dos AIE (Aparelhos Ideológicos do Estado) em Althusser (2008), os interesses do Estado burguês no que se refere à família nuclear, monogâmica e heteronormativa, estão voltados para a reprodução da mão-de-obra e da força de trabalho (através da reprodução da prole) no interior da luta de classes, sustentados pela concepção de família (tradicional), responsável pela unidade de produção, seja por meio da reprodução de valores conservadores ou até mesmo em uma FD jurídica, como é o caso da sequência discursiva 4.

No dia 08 de fevereiro, a mesma página do Facebook publicou a informação de que a prefeitura da cidade de Foz do Iguaçu teria que “correr contra o tempo para repintar a faixa de sinalização” e reestabelecer suas cores “legais”, até o dia 09 de fevereiro. Novamente, perfis visitantes da página comentaram acerca da repintura da faixa de pedestres:

Figura 2 – Publicação referente ao apagamento da faixa em perfil do Facebook

Fonte: Página Oops Notícia Foz Ná Hora no Facebook13 (2022).

Sequência discursiva 5 – “Esse pessoalzinho do mimimi, turminha do arco-íris, não lutam por igualdade, eles querem privilégios, querem mais direitos que os demais.”

Sequência discursiva 6 – “As pessoas usam a palavra homofóbico ou homofobia como arma para nós fazer aceitar tudo o que eles querem. Cada coisa no seu lugar, inclusive opção sexual não me importa porque cada um define a sua dentro da sua casa, no motel, etc... Mas tenho direito a minha opinião, a minha opção, crença etc... Não somos obrigados a aceitar tudo o que é imposto pelo simples fato de que seremos rotulados”

Sequência discursiva 7 – “Um promotor com bom senso, já não chega querer implantar a ideologia de genero nas escolas, agora nas ruas tbm?”

Sequência discursiva 8 – “Faixa de segurança tem padrão de pintura pelo CONTRAN. Se alguém for atropelado sobre essa faixa o condutor do veículo vai alegar que não foi um atropelamento sobre uma faixa de Seguranca para pedestres, retirando um agravante.”

Sequência discursiva 9 – “Parabéns ao promotor que fez valer a lei de trânsito, não tem que inventar nada só cumprir o que está escrito. Essa faixa traz riscos ao trânsito.”

Sequência discursiva 10 – “Que vergonha para a nossa cidade até o mais ignorante do ser sabe que não se pode mudar as cores de trânsito!”

Assim como nas sequências discursivas relacionadas à pintura da faixa analisadas anteriormente, temos novamente efeitos de sentidos produzidos por meio do simbólico em relação às cores da bandeira LGBTQIAP+, mais especificamente as cores do arco-íris que compunham a faixa de pedestres, onde ambos os dizeres “pessoalzinho do mimimi” e “turminha do arco-íris” se referem à comunidade LGBTQIAP+. O uso do recurso morfológico do diminutivo é fortemente presente nos discursos da direita como uma forma depreciativa de se referir à comunidade LGBTQIAP+ com menosprezo. Além disso, as palavras “igualdade”, “privilégios” e “direitos” outra vez retomam o sujeito do direito.

A primeira parte da sequência discursiva 6 é construída da seguinte maneira: “As pessoas usam a palavra homofóbico ou homofobia como arma para nós fazer aceitar tudo o que eles querem. Cada coisa no seu lugar, inclusive opção sexual não me importa porque cada um define a sua dentro da sua casa, no motel, etc...”. O enunciado começa com a palavra “pessoas” (substantivo comum) referindo-se a um suposto “grupo” que, segundo o sujeito do enunciado, utiliza como arma as palavras homofobia e homofóbico para se referir a outro suposto grupo de “pessoas” que não aceitam aquilo que lhes é imposto. Para tanto, mobiliza os pronomes pessoais do caso oblíquo (nos/me) e possessivos de 1° e 3° pessoa do singular (minha/sua), na tentativa de produzir efeitos de sentidos que separam o eu (nós), e o(s) outro(s), (eles), criando, assim, uma espécie de disputa/batalha entre aliados e inimigos (rivais).

De igual modo, o sujeito utiliza o termo “opção sexual”, termo este já ultrapassado de acordo com os debates dos estudos de gênero, sendo “orientação sexual”14 a forma considerada mais propícia para se referir à sexualidade. Subsequentemente, o internauta afirma: “Cada coisa no seu lugar” e, logo em seguida, diz não se importar com a “opção” (escolha) sexual ao passo em que “cada um define a sua dentro da sua casa, no motel, etc...”. Ao mobilizar os enunciados “[...] sua casa, no motel, etc...”, o sujeito os relaciona ao enunciado “Cada coisa no seu lugar” produzindo efeitos de sentidos de pertencimento de pessoas da comunidade LGBTQIAP+ reduzidos a espaços fechados e privados, bem longe da narratividade urbana da cidade, diga-se passagem, mas constitutivo das relações familiares burguesas, em que esses encontros são “permitidos” desde que “escondidos”.

Já a segunda parte da sequência discursiva 6 encontra-se da seguinte maneira: “Mas tenho direito a minha opinião, a minha opção, crença etc. Não somos obrigados a aceitar tudo o que é imposto pelo simples fato de que seremos rotulados”. Aqui temos uma contradição relacionada à primeira parte da sequência discursiva 6, na qual o sujeito afirmava não se importar com a “opção” (escolha) das “pessoas” e, no entanto, mobiliza a conjunção adversativa “mas” para produzir efeitos de sentidos de oposição ou contraste de ideias seguida dos dizeres “[...] tenho direito a minha opinião, a minha opção, crença, etc...”. Todas as afirmações feitas pelo sujeito estão em 1° pessoa do singular (verbo ter no presente do indicativo e pronome possessivo “minha”), individualizadas, principalmente no que se refere ao “direito” que o sujeito afirma ter para si.

Por fim, o sujeito da sequência discursiva 6 retoma a 1° pessoa do plural por meio dos verbos “somos” e “seremos”, afirmando que ele e os demais sujeitos não seriam “obrigados a aceitar tudo o que é imposto” e que poderiam ser rotulados ao expressarem sua crença e opinião. Ao mobilizar todos esses enunciados, o internauta enfatiza uma espécie de cerceamento que, segundo ele mesmo, funciona como “arma” contra sujeitos que não estariam de acordo com a sexualidade e os modos de existência dos demais.

Ao lermos a sequência discursiva 7, deparamo-nos com um termo em voga, circulado fortemente nas mídias e nas redes sociais: “ideologia de gênero”. Segundo Quinalha (2015), o termo “ideologia de gênero” parte da direita e é utilizado por conservadores, dotado de um teor fundamentalista que teria, portanto, como objetivo “[...] desfigurar a família tradicional e subverter os sexos biológicos, designados como dados imutáveis pela natureza ou por Deus” (Quinalha, 2015). Ainda, conforme o autor, a “ideologia de gênero” iria contra os ideais de setores conservadores que, na tentativa de abordar questões de gênero por um viés de “neutralidade” inexistente, utilizam a natureza enquanto um dado fundamental, inquestionável e imutável.

Conforme Quinalha (2015), ao agir dessa forma, os setores conservadores acabam por enfatizar e intensificar a heteronormatividade e o patriarcado “como se qualquer afronta a essas formas hegemônicas não pudessem contar com proteção e reconhecimento do Estado” (Quinalha, 2015). Portanto, na sequência discursiva “[...] já não chega querer implantar a ideologia de genero nas escolas, agora nas ruas tbm?”, nota-se que o termo “ideologia de gênero” aparece seguido do enunciado “nas escolas”, suscitando por meio do pré-construído o Programa “Escola Sem Partido”15 e até mesmo o “Kit Gay”16, sendo este último um espantalho fortemente utilizado pela campanha do ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro durante as eleições de 2018. A sexualidade, em sua concepção burguesa, deve sempre ser contida, escondida, não se pode mencioná-la, não se pode ensinar nas escolas. O tabu da sexualidade retorna na cena discursiva, via censura, via expiação, via controle. Apaga-se a faixa, esconde-se a sexualidade.

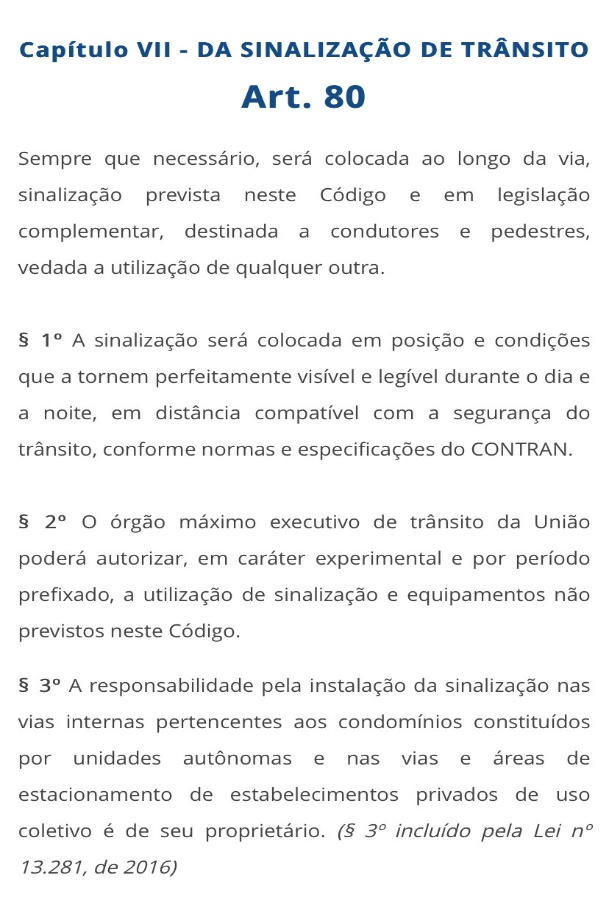

Ademais, para realizar a análise das sequências discursivas 8, 9 e 10, retornemos ao próprio Direito. Ao acessar o site CTB Digital (Código Brasileiro de Trânsito), podemos encontrar as seguintes informações acerca da sinalização de trânsito no Artigo 80:

Figura 3 – Artigo 80 da sinalização de trânsito

Fonte: CTB Digital - Código Brasileiro de Trânsito17.

Assim, de acordo com os parágrafos 1° e 2° do Artigo 80 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), a sinalização deve ser padronizada de acordo com as normas e especificações do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). O 2° parágrafo afirma que a sinalização não prevista pelo CTB pode ser autorizada quando possuir caráter experimental e por um período prefixado. Conforme exposto anteriormente, a faixa em análise foi pré-fixada pelo período de três meses e possuía caráter experimental, o que a coloca em conformidade com as normativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN) acima exposto.

Entretanto, nos comentários, o que se segue são os seguintes enunciados referentes ao funcionamento/visibilidade da faixa e sua relação com a segurança, na sequência discursiva 8: “Se alguém for atropelado sobre essa faixa o condutor do veículo vai alegar que não foi um atropelamento sobre uma faixa de Segurança para pedestres, retirando um agravante.” Na sequência discursiva 9, o sujeito parabeniza o promotor que “fez valer a lei de trânsito”, afirmando que é necessário “cumprir com o que está escrito”. Além disso, complementa o seu dizer com o enunciado “A faixa traz riscos ao trânsito”. Como é possível observar nas sequências discursivas 8 e 9, os sujeitos afirmam que a pintura da faixa pode trazer/traz consequências negativas (“riscos ao trânsito”; “retirando um agravante”), pois em algum grau desconhecem (ou não querem conhecer) a lei e materializam, através do discurso, a ordem da evidência da ideologia jurídica ao acreditarem que a faixa tal como está, nas cores LGBTQIAP+, é algo ilegal, quando na realidade a própria lei permite a pintura em casos especiais.

Sucessivamente, ao lançar um olhar sobre a sequência discursiva 10, uma vez mais encontramos um encaixe sintático sustentado pelo efeito do pré-construído no enunciado “até o mais ignorante do ser sabe que não se pode mudar as cores de trânsito”. O retorno ao sujeito universal acontece novamente, na tentativa de produzir efeitos de sentidos de generalização mobilizados pelo enunciado “até o mais ignorante do ser sabe que”, ou seja, “qualquer um sabe que”, “todo mundo sabe que” e assim por diante.

O que podemos perceber na sequência discursiva 10 é a materialização da ideologia jurídica e moral, ambas responsáveis pela reprodução do efeito de evidência do sujeito do direito que deve reconhecer os códigos de leis que se fazem presentes no cotidiano, nos espaços urbanos, nas rodovias, etc. No entanto, a afirmação anterior produzida pelo internauta de que “não se pode mudar as cores de trânsito” reforça o observado acima sobre o desconhecimento em relação às normativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN), desconhecimento esse que é da ordem da interpelação ideológica na qual o sujeito está inscrito.

Considerações finais

Ao longo da presente pesquisa, buscamos lançar um olhar sobre as relações entre sujeitos e os espaços urbanos e como ambos se constituem simultaneamente por meio dos efeitos de sentidos produzidos sobre a materialidade urbana (seus corpos, seus textos e suas formas), tomando como materialidade discursiva a forma do discurso urbano composta pela faixa de pedestres pintada com as cores da bandeira LGBTQIAP+ no bairro central da cidade de Foz do Iguaçu.

Vimos que a cidade pode ser pensada a partir da sua organização, que se dá de maneira social, por meio dos sujeitos. No entanto, os sentidos mobilizados pela cidade são resultados de um processo de unicidade decorrente do senso comum que também lhe é constitutivo, visto que o espaço urbano é constituído por vozes que legitimam e fixam sentidos, atuam como agentes de institucionalização dos discursos. Na contramão da organização da cidade, podemos pensar igualmente na desorganização dos espaços urbanos. Ao mesmo tempo em que os discursos são institucionalizados, as falas desorganizadas proporcionam um lugar de tensionamento, ruptura e equívoco, fazendo com que seja possível haver novas possibilidades de significação e interpretação, como é o caso da faixa em questão, que funciona como um lembrete, uma fissura na rua que, por meio de suas cores, remonta aos sujeitos da comunidade LGBTQIAP+, historicamente silenciados, marginalizados e cerceados.

Com base nas análises realizadas acerca da pintura e do apagamento da faixa com as cores da bandeira LGBTQIAP+, foi possível identificar o posicionamento de sujeitos contrários à ação promovida pela prefeitura da cidade de Foz do Iguaçu. Os sentidos em torno dos enunciados reforçam a disputa pelo espaço da cidade por forças antagônicas: as que promovem o debate em torno dos movimentos sociais e aquelas que organizam os dizeres em torno do cerceamento da cidade, forças que legitimam comportamentos e modos de existir aceitáveis e determinam aquilo que é o insuportável e que não cabe na cidade, no discurso e no sujeito.

No que se refere à análise das sequências discursivas tomadas como corpus (materialidade), pudemos observar o descontentamento e o posicionamento desfavorável dos comentaristas que, na tentativa de expressar sua indignação, mobilizam palavras que produzem efeitos de sentidos de valores conservadores e heteronormativos. Além disso, baseados nas reflexões althusserianas, também vimos que o direito torna os desiguais iguais e aproxima o espaço público do privado ao não manter a faixa de trânsito. A reivindicação e a defesa da Lei, das normas administrativas citadinas que escondem uma moralidade burguesa ligada à sexualidade dos corpos, as ideologias jurídica e moral, responsáveis pelo efeito de evidência que universaliza os modos de existir da própria cidade, algo que pôde ser observado enquanto resultado da mobilização da língua pelos sujeitos ao utilizarem recursos sintáticos, como, por exemplo, os encaixes sintáticos, que funcionam como retorno ao sujeito universal e do direito, produzindo efeitos de sentidos de igualdade entre os desiguais.

A faixa de pedestres na cidade de Foz do Iguaçu, ainda que removida/apagada em menos de 20 dias após sua pintura, foi capaz de trazer ao campo do visível a existência de outros corpos historicamente relegados à margem de nossa formação social: corpos invisibilizados pertencentes à comunidade LGBTQIAP+. O apagamento da faixa simboliza a tentativa do cerceamento da circulação de tais corpos na cidade, bem como o seu silenciamento e exclusão por meio do esquecimento. Assim sendo, esperamos que este trabalho possa contribuir para discussões em torno da luta pela resistência do movimento LGBTQIAP+, como também para debates acerca do arranjo/organização do espaço urbano nas cidades e das relações que as sustentam.

Referências

ALTHUSSER, L. Sobre a reprodução. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018.

BRASIL. Artigo 80, capítulo VII – da sinalização de trânsito. Código Brasileiro de Trânsito (CTB) Digital. Disponível em: <https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art80#:~:text=Sempre%20que%20necessário%2C%20será%20colocada,a%20utilização%20de%20qualquer%20outra>. Acesso em: 21 jun. de 2023.

COURTINE, J-J. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. 1. ed. São Paulo: eduFSCar, 2014.

É #FAKE que Haddad criou ‘kit gay’ para crianças de seis anos. Portal G1, 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml.> Acesso em: 28 maio 2023.

HENRY, P. A ferramenta imperfeita: língua, sujeito e discurso. Campinas: Unicamp, 1977.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

INDURSKY, F. Formação discursiva: ela ainda merece que lutemos por ela? In: INDURSKY, F.; FERREIRA, M. C. L. (Org.) Análise do Discurso no Brasil: mapeando conceitos, confrontando limites. São Carlos: Claraluz, 2007.

INDURSKY, F . Unicidade, desdobramento, fragmentação: a trajetória da noção de sujeito em Análise do Discurso. In: MITTMANN, S.; GRIGOLETTO, E. & CAZARIN, E. (Orgs.). Práticas Discursivas e Identitárias. Sujeito & Língua (pp. 9-33). Porto Alegre: Nova Prova, 2008.

GARBIN, S. R. Pré-construído. In: LEANDRO-FERREIRA, M. C. (Org.). Glossário de termos do discurso - edição ampliada. 1. ed. Campinas: Pontes Editores, 2020. p. 241-244.

GOHN, M. G. M. G. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Edições Layola, 1997.

LAGAZZI, Suzy. Linha de Passe: a materialidade significante em análise. RUA [online]. 2010, no. 16. Volume 2 - ISSN 1413-2109 Consultada no Portal Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade http://www.labeurb.unicamp.br/rua/.

O Programa Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, 2019. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/> Acesso em: 28 maio 2023

ORLANDI, E. P. Interpretação: Autoria, Leitura e Efeitos do Trabalho Simbólico. Petrópolis: Vozes, 2001.

ORLANDI, E. P. Cidade dos sentidos. 1. ed. Campinas: Pontes, 2004.

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12. ed. Campinas: Pontes, 2015.

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5. ed. Campinas: Unicamp, 2014.

Prefeitura de Foz pinta faixa de pedestres com cores do arco íris em apoio ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. Facebook, 2022. Disponível em: <https://m.facebook.com/profile.php/?id=100063668915521&name=xhp_nt__fblite__profile__tab_bar>. Acesso em: 25 jan. 2022.

Prefeitura de Foz do Iguaçu tem que correr contra o tempo para repintar a faixa de sinalização. Facebook, 2022. Disponível em: <https://m.facebook.com/profile.php/?id=100063668915521&name=xhp_nt__fblite__profile__tab_bar>. Acesso em: 8 fev. 2022.

QUINALHA, R. “Ideologia de gênero” ou o gênero da ideologia? Revista Cult, 2015. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/ideologia-de-genero-ou-o-genero-da-ideologia/>. Acesso em: 6 jun. 2023.

QUINALHA, R. Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

RODRÍGUE-ALCALÁ, C. Memória e movimento no espaço da cidade: Para uma abordagem discursiva das ambiências urbanas. In: RUA [online]. 2014, Edição Especial - ISSN 1413-2109. Consultada no Portal Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. http://www.labeurb.unicamp.br/rua/.

Temporal no Paraná: FOTOS e VÍDEOS. Portal G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/10/24/veja-as-images-do-temporal-no-parana.ghtml>. Acesso em: 28 mai. 2023.

Data de Recebimento: 05/08/2024

Data de Aprovação: 17/10/2024

1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/foz-do-iguacu>. Acesso em: 31 jan. 2024.

2 O presente artigo é um debate expandido de pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC) desenvolvida entre os anos 2022 e 2023, com bolsa subsidiada pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA).

3 Conforme Quinalha (2022), ainda há um enorme debate em torno da sigla mais adequada para designar a diversidade sexual e de gênero. Historicamente, diferentes siglas foram utilizadas para nomear a comunidade, como, por exemplo: MHB (movimento homossexual brasileiro), GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), GLT (gays, lésbicas e travestis), GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e travestis), LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis), LGBTI+ (incluindo pessoas intersexo), LGBTQIA+ (incluindo pessoas queer e assexuais). Atualmente, a sigla considerada mais adequada pelo movimento é: LGBTQIAP+ (incluindo pessoas pansexuais).

4 Os movimentos contraculturais (entre os anos 50 e 60) questionavam as normas de comportamento e de gênero, mobilizando projetos de emancipação social, como os movimentos Hippie e Beatnik nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. “Eles levantaram bandeiras como a exaltação da paz, a vida comunitária, a valorização da natureza, o anticonsumismo, experiências psicodélicas, a aproximação a práticas religiosas orientais, a exaltação da liberdade em relacionamentos afetivos e sexuais, críticas aos meios tradicionais de comunicação de massa e a defesa de uma forma despojada de criação e expressão artísticas” (Quinalha, 2022, p.47).

5 A Revolta de Stonewall Inn ocorreu no dia 28 de junho de 1969 e marca a rebelião de pessoas LGBTQIAP+ contra a corrupção e a violência policial que mais tarde se tornaria uma espécie de mito, dando início ao embate, a denúncia e a não conformidade da comunidade, ou seja, “[...] houve um deslocamento no estilo de ativismo, com o orgulho funcionando como um vetor ideológico principal de um modo eroticamente subversivo de ser contra uma ordem social e sexual conservadora” (Quinalha, 2022, p. 83).

6 A Análise de Discurso de base materialista surge no final da década de 60, fundada pelo filósofo e linguista francês Michel Pêcheux. A AD é considerada uma disciplina de entremeio ao se situar na relação entre outros três campos disciplinares: o Marxismo, a Psicanálise e a Linguística. Os analistas do discurso buscam discutir questões filosóficas, políticas, ideológicas e históricas envolvendo o discurso, lidando com a não-transparência da língua, portanto, a opacidade dos sentidos.

7 O conceito de corpos performáticos faz referência à teoria de Judith Butler em seu livro “Problemas de Gênero” (2018), no qual Butler propõe uma desconstrução do conceito de gênero e lhe atribui ressignificações no que se refere às relações corporais. Uma vez que lidamos com gênero a partir da performance, ou seja, resultado de ações diárias como vestimentas, trejeitos e expressões corporais, há um rompimento na relação estrita entre identidade de gênero e sexo biológico.

8 Courtine (2014), a partir da obra de Kundera, pensa a memória discursiva (“o estatuto da memória no campo do discurso político”) a partir de uma fotografia realizada em um evento durante o discurso de Klement Gottwald, que utilizava o chapéu de seu camarada comunista, Clémentis, posteriormente enforcado por traição e apagado das fotos do referido evento.

9 Post e imagem da faixa de pedestres contendo informações acerca de sua pintura no Facebook. Disponível em:<https://m.facebook.com/profile.php/?id=100063668915521&name=xhp_nt__fblite__profile__tab_bar>. Acesso em: 25 jan. 2022.

10 Os enunciados retirados da internet não foram editados ou sofreram qualquer tipo de alteração.

11 Os valores conservadores são ideologias políticas que defendem a preservação e manutenção da ordem vigente em uma formação social e de instituições sociais (Aparelhos Ideológicos do Estado) como a família, a religião, a escola, etc.

12 Os vendavais citados pelo sujeito do comentário 4 são referentes a um temporal com fortes rajadas de vento que ocorreu nas regiões noroeste, oeste e sudoeste do Estado do Paraná no dia 23 de outubro de 2021. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 851 pessoas foram afetadas com as chuvas de granizo e vendaval em 18 municípios do Paraná. Em Foz do Iguaçu, cerca de 600 casas foram danificadas, deixando pessoas desalojadas. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/10/24/veja-as-images-do-temporal-no-parana.ghtml>. Acesso em: 28 maio 2023.

13 Post e imagem da faixa de pedestres contendo informações sobre seu apagamento no Facebook. Disponível em: <https://m.facebook.com/profile.php/?id=100063668915521&name=xhp_nt__fblite__profile__tab_bar>. Acesso em: 8 fev. 2022.

14 Mesmo considerando os debates LGBTQIAP+ sobre as designações, não entraremos nesse campo.

15 O Programa Escola sem Partido foi criado no ano de 2004 pelo Movimento Escola sem Partido, fundado pelo Procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib. Segundo o site escolasempartido.org, o Programa “é um conjunto de medidas previsto num anteprojeto de lei elaborado pelo Movimento Escola sem Partido, que tem por objetivo inibir a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação dos seus filhos”. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/>. Acesso em: 28 maio 2023.

16 O “Kit Gay” trata-se de uma Fake News que atribuía ao candidato a Presidente da República Fernando Haddad – durante as eleições de 2018 – a criação de um Kit Gay voltado para crianças de 6 anos. O então chamado “Kit Gay”, na verdade fazia parte do projeto Escola sem Homofobia do Governo Federal no ano de 2004, que jamais entrou em prática, consistindo em “um caderno, uma série de seis boletins, cartaz, cartas de apresentação para os gestores e educadores e três vídeos. A distribuição do material foi suspensa em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff”. Jair Bolsonaro afirmou que o livro “Aparelho Sexual e Cia” do autor Suíço Phillipe Chappuis constituía o material didático, afirmação posteriormente negada pelo MEC e pela própria editora do livro. Disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml>. Acesso em: 28 maio 2023.

17 Captura de tela contendo o capítulo VII – da sinalização de trânsito – Artigo 80 – CTB Digital. Disponível em: <https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art80#:~:text=Sempre%20que%20necess%C3%A1rio%2C%20ser%C3%A1%20colocada,a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualquer%20outra>. Acesso em: 21 jun. 2023.