Relatos de uma viajante: Geoetnografia da cidade de Santiago utilizando biossensor

Marcia Alves Soares da Silva

Introdução

O cenário contemporâneo reflete um crescente interesse nas biotecnologias, que coletam dados sobre as respostas fisiológicas das pessoas ao ambiente geográfico e social. Essas tecnologias, como os biossensores móveis (por ex.: smartwatches), desempenham um papel significativo ao monitorar parâmetros corporais, fornecendo informações sobre saúde e bem-estar. Além do uso pessoal, há um debate sobre a relevância desses dados para entender os contextos urbanos, o planejamento urbano e as cidades inteligentes, considerando os desafios relacionados à precisão e privacidade dos dados.

Na Geografia, os biossensores emergem como ferramentas relevantes para compreender como as pessoas reagem aos ambientes urbanos, com estudos destacando sua aplicabilidade, como no âmbito das Geografias Digitais (Osborne et al., 2023). Monitorados geralmente por smartphones, essas tecnologias podem fornecer dados geográficos, implicando uma dimensão emergente que conecta estados corporais, como experiências emocionais, com contextos espaciais, contribuindo para uma compreensão mais ampla dos estudos urbanos.

Recentes debates exploram o potencial de uma abordagem biossocial na experiência urbana, destacando o rápido desenvolvimento de tecnologias de sensores de emoção e biossensores móveis (Pykett et al., 2020a). Essas tecnologias oferecem feedback em tempo real sobre estados emocionais, possibilitando o envolvimento das pessoas na pesquisa da ciência cidadã sobre emoções urbanas, por meio de práticas de autorrastreamento.

No contexto de pesquisas que abordam as dimensões subjetivas nos estudos urbanos, há um interesse ascendente em analisar as estruturas em fluxo que fundamentam essas conexões e que muitas vezes não se manifestam fisicamente. A importância dessa abordagem reside na compreensão de que há elementos não imediatamente visíveis, impulsionando pesquisadores a adotarem termos como "atmosferas" ou "ambiências" para desvendar tais fenômenos, que podem ser investigados através das experiências emocionais daqueles que interagem com o ambiente urbano, também utilizando tecnologias.

Nesse sentido, a proposta aqui apresentada diz respeito a um relato experimental sobre o uso de biosensores numa viagem realizada para a cidade de Santiago, no Chile, em junho de 2023. A partir de uma experiência geoetnográfica, utilizando métodos móveis – biossensor Apple Watch SE (relógio inteligente) e fotografias –, apresentamos o que chamamos de “mapas afetivos” produzidos a partir da coleta de biodados da autora, que ganham “sentido” a partir da interpretação e narrativa a posteriori. Esse relato experimental1 provoca reflexões sobre o uso dessas tecnologias na pesquisa urbana, ampliando os debates sobre ritmos urbanos e atmosferas afetivas, integrando dados qualitativos, quantitativos e métodos mistos.

Ritmos urbanos e atmosferas afetivas

Nos estudos urbanos das últimas décadas, tem havido um aumento significativo de interesse em compreender as dinâmicas subjetivas que permeiam as cidades, sua complexidade e a interação espacial. Estas dinâmicas, moldadoras dos modos de existir e habitar o espaço urbano, desafiam as reflexões tradicionais que historicamente marginalizaram debates afetivos e emocionais, ignorando sua influência como forças que moldam as interações sociais. Um desses debates centra-se na análise das atmosferas afetivas, percebidas como espaços de potencialidades latentes e imprevisíveis, simultaneamente transcendentais e concretas, que delineiam os ritmos da vida urbana. A interseção entre o espaço e os afetos nos conduz a uma discussão sobre as atmosferas, partindo do pressuposto de que é nesse território conceitual que a afetividade emerge (Paiva, 2017).

O termo "atmosferas" descreve a emanação sensorial dos lugares, abrangendo tanto percepções conscientes quanto afetos inconscientes que influenciam o corpo e geram estados emocionais (Paiva, 2022). De acordo com o autor, a percepção das atmosferas envolve as características sensoriais distintivas de um local, onde forças afetivas exercem poderosas influências sobre o comportamento individual e coletivo, assim como sobre o estado emocional das pessoas. Essas influências podem afetar o humor e as emoções percebidas como agradáveis ou desconfortáveis.

Thibaud (2015) destaca a importância da "configuração de ambiência" nos espaços urbanos, deslocando o foco do simples espaço físico para o espaço afetivo e experiencial. Essa abordagem promove a consideração do sensorial como um campo de atuação significativo, enfatizando a composição com tonalidades afetivas e a exploração das transformações sutis nos contextos urbanos.

A atmosfera representa uma interação entre as características materiais do local e o domínio imaterial da percepção e imaginação humanas. Percebemos as atmosferas por meio da nossa sensibilidade emocional (Pallasmaa, 2014). Elas entrelaçam o aspecto representacional, o imaterial e o afetivo, indicando atividades e padrões apropriados de comportamento (Sumatorjo, Edensor & Pink, 2019) e representam uma parte significativa das identidades e conceituações de paisagens, arquitetura e ambientes residenciais, pois elas delineiam ou preenchem o espaço que habitamos (Bille et al., 2015).

As atmosferas são qualidades afetivas únicas que emanam, mas também transcendem a reunião dos corpos. Elas constituem um terreno compartilhado de inter-relação entre corpos humanos e não humanos, a partir do qual emergem estados subjetivos e os sentimentos e emoções a eles associados (Anderson, 2009). São esses encontros que conferem significado às atmosferas, cujo processo afetivo de produção e cultivo do espaço pode fortalecer as noções de identidade e pertencimento, além de contribuir para a reflexão sobre saúde e bem-estar nos espaços urbanos (Buser, 2014).

No espaço urbano, as atmosferas interpenetram-se e sobrepõem-se, de modo que o próprio conceito de "urbanidade", enquanto construção simbólica e emocional, envolve elementos atmosféricos. As emoções que moldam essa urbanidade têm raízes tanto no estado de espírito pessoal quanto na estetização do espaço urbano circundante (Hasse, 2011). Assim, a experiência urbana em si pode atuar como uma forma de mediação para a compreensão dessas atmosferas, uma vez que a vida é resultado menos de um planejamento meticuloso e mais dos sentimentos que emergem das atmosferas urbanas.

Conforme Jacques (2008, s/p), "a cidade não é apenas cenário, mas, além disso, ela adquire substância a partir do momento em que é praticada, tornando-se 'outro' corpo". A corpografia parte da hipótese de que a experiência urbana é inscrita, em diversas escalas temporais, no próprio corpo do indivíduo que a vivência. Dessa forma, o corpo também define essa experiência, mesmo que involuntariamente.

Nesse sentido, compreendemos que a reflexão sobre o uso de dados e tecnologias para compreender esses corpos em movimento é um caminho para o desenvolvimento de outras formas, corporais ou incorporadas, onde a inclusão do papel do corpo ativo na experiência da cidade pode nos levar a repensar um urbanismo "incorporado" (embodiment) (Jacques, 2008).

Por esse caminho, mostra-se relevante pensar sobre direito afetivo à cidade, porque a materialização do direito à cidade acontece na ocupação social, material e afetiva dos espaços urbanos (Duff, 2017). O autor defende que os aspectos afetivos e performativos do direito à cidade são uma forma de colocar em primeiro plano a materialização desse direito, a partir do seu devir corpóreo. Portanto, essa afirmação afetiva e performativa pode ser considerada como uma etapa crítica pela qual o direito à cidade se materializa como uma expressão prática e viva de resistência à precariedade e de transformação do espaço.

A consideração de um urbanismo afetivo guiado por um vocabulário conceitual específico para as lógicas do afeto e da emoção é fundamental para pensar a experiência urbana. Essas lógicas não apenas compõem as cidades, sendo institucionalizadas por meio de fluxos de trabalho, pessoas, ideias, informações e objetos, mas também fazem parte de arranjos que envolvem atores humanos e não-humanos. Isso forma um conjunto de agenciamentos que misturam elementos biológicos, técnicos, sociais e econômicos (Anderson & Holden, 2008).

Os fluxos que emergem na experiência citadina podem ser lidos enquanto parte daquilo que entendemos como ritmos urbanos, que compõem-se de uma multiplicidade de atividades que ocorrem no ambiente urbano (Paiva et al., 2017). Essas atividades abrangem desde movimentos físicos realizados por pessoas, animais e tecnologias no espaço urbano até uma camada sensorial composta por fluxos de informações, afetações, affordances e significados que desempenham um papel fundamental na ritmicidade urbana. A metodologia da geoetnografia é sugerida para explorar esses ritmos urbanos, considerando o encontro entre padrões e fluidez, atividade e sensação, macro e micro, quantitativo e qualitativo.

O trabalho de Lefebvre sobre a ritmanálise (Lefebvre, 2021) oferece uma perspectiva provocativa para entender os ritmos urbanos. Segundo o autor, a compreensão dos ritmos tem sua origem nos ritmos internos do corpo, que funcionam como um metrônomo alinhado aos ritmos sociais. Essas práticas fazem parte dos ritmos da vida cotidiana e do movimento dos corpos, onde sempre há elementos imprevistos que escapam à lógica convencional. O olhar e o intelecto podem apreender esses aspectos ricos em significado da nossa realidade: o cotidiano e os ritmos. Para o teórico, o tecido urbano é composto por uma multiplicidade de polirritmos, que podem ser ocultos, públicos, fictícios ou expressos na dinâmica de dominância e submissão, revelando-se através dos corpos em interação em diversas temporalidades e espacialidades.

Os ritmos urbanos evidenciam que os lugares não são estáticos; ao contrário, devem ser compreendidos como eventos dinâmicos compostos por práticas corpóreas e relações afetivas. Esses ritmos, tanto individuais quanto coletivos, estão entrelaçados nas dinâmicas espaço-temporais, gerando movimento e repouso em diversas escalas das rotinas pessoais. Além disso, eles desempenham um papel importante nas experiências afetivas, pois o afeto não é apenas uma característica humana, mas também uma variável significativa do espaço (Paiva, 2017).

Os afetos, por sua vez, podem ser compreendidos como campos de intensidades distribuídos e em movimento, influenciados pelo deslocamento dos corpos. O movimento dos corpos introduz perturbações que alteram a intensidade e a extensão desse campo. Como resultado, os corpos participam ativamente na criação de espaços afetivos, caracterizados por qualidades e consistências vagas, percebidas vagamente como tonalidades, humores ou atmosferas afetivas específicas (McCormack, 2013).

Isso leva a uma compreensão das espacialidades derivadas da vida dos lugares, da intensidade dos eventos e das interconexões em várias escalas, formando uma teia de agentes e redes. A experiência afetiva emerge desses eventos e agências que moldam o cotidiano nas cidades.

Nesse contexto, os ritmos urbanos influenciados por experiências afetivas nos convidam a reconhecer que o movimento dos corpos é um convite ao engajamento geográfico, expandindo geografias e a potência das espacialidades. Como Lefebvre (2021) destaca, o ritmanalista, ao analisar os movimentos e ritmos urbanos, considera a minúcia do espaço e isso afeta o próprio corpo do pesquisador. O ritmanalista atenta para as concordâncias e discordâncias entre ritmos estabelecidos e vivenciados, com o corpo como ponto focal. Ele pensa com seu próprio corpo, considerando seus ritmos internos, respirações, pulsos, circulações, assimilações, durações e fases das durações, conectando o interior e o exterior, imergindo-se no tecido do vivido e do cotidiano.

Esse olhar proporciona uma nova consciência espacial, na qual o movimento de pessoas, bens e representações pelo espaço, resultando em um "espaço-movimento", cada vez mais se apoia em tecnologias. Isso traz à tona a relevância de investigar esses novos ritmos urbanos (Paiva et al., 2017; Thrift, 2008).

Por essa perspectiva, ao pensar os ritmos urbanos animados pelas experiências afetivas, entendemos que movimento dos corpos é um convite para o fazer geográfico, ampliando geografias e a potência das espacialidades. McCormack (2013, p. 2) salienta que "o ritmo oferece uma abordagem para compreender o cotidiano como dinâmico, processual e relacional". Isso se reflete na dualidade entre estrutura e fluidez, assim como nas emergências temporárias, visto que a vida cotidiana é vivida em um fluxo contínuo e imprevisível. No entanto, destacamos uma lacuna em relação à exploração da fluidez rítmica e sensorial dos espaços urbanos, abrindo um caminho inovador para futuras investigações urbanas.

Em resumo, as reflexões aqui apresentadas oferecem perspectivas e oportunidades inovadoras para a pesquisa urbana, ao abordar conceitos e abordagens metodológicas para a compreensão da experiência urbana contemporânea. Como refletimos, as experiências afetivas nas cidades servem como indicadores significativos da vida urbana, do cotidiano e das interações sociais, e podem ser aprimoradas por uma análise que integre biotecnologias, conforme apresentaremos a seguir.

Biotecnologias em análises geográficas: Potencialidades para reflexões sobre o biossocial

Na contemporaneidade, mostra-se como potencialidade a adoção de tecnologias como meio de fomentar o diálogo na análise da experiência urbana, dada sua inevitável presença no cotidiano, em diferentes escalas. No âmbito dos estudos urbanos, essa abordagem pode proporcionar uma metodologia capaz de acompanhar tais dinâmicas, articulando abordagens mistas na análise do cotidiano urbano, pensando os movimentos, ritmos, performances e eventos que são parte da experiência urbana. Embora haja preocupações quanto à privacidade, a emergência de dados biométricos no contexto urbano é inexorável e cabe aos pesquisadores urbanos explorar tais processos e delinear abordagens inovadoras, robustas e éticas para a bio-detecção no estudo da vida nas cidades.

Sobre isso, no campo da Geografia, Osborne (2017) tem estimulado o uso de métodos móveis, com foco em biossensores, para as pesquisas em campo. Pykett (2018) introduz a perspectiva da neurogeografia crítica, explorando subjetividades situadas, o que proporciona uma oportunidade para a Geografia investigar abordagens conceituais e metodológicas que entrelaçam mente, cérebro e espaço, incorporando pesquisas geográficas mais encarnadas e afetivas, em diálogo com perspectivas neurais e cognitivas para compreender as práticas sociais.

Um dos trabalhos preliminares sobre o tema é o de Nold (2009), que utilizou dados de biossensor geolocalizados (usando um sensor de atividade eletrodérmica) para extrair narrativas emocionais, organizando oficinas e um mapeamento participativo. Nessas oficinas, os participantes envolveram-se ativamente ao falarem sobre suas reações, reduzindo o desequilíbrio de poder entre o investigador como “especialista” e os investigados como “recipientes de dados” (Pykett et al., 2020).

De acordo com Osborne & Jones (2017), o biosensoriamento é um termo abrangente para uma variedade de diferentes medidas somáticas, incluindo atividade eletrodérmica (EDA), frequência cardíaca (FC), pulso de volume sanguíneo (BVP) e eletroencefalogramas (EEG). Esses dispositivos, inicialmente idealizados para fins médicos, têm se tornado baratos e amplamente disponíveis nos últimos anos e, analisados em contexto, podem ser usados em pesquisas qualitativas para fazer inferências sobre o estado emocional do usuário. Nesse sentido, de acordo com os autores, a recomendação do uso dos biossensores se dá combinando com outros métodos, já que há uma limitação na captação das informações, porque esses dispositivos podem capturar o quê, mas não o porquê dos fatos.

Todos os aspectos do ambiente da cidade influenciam os corpos dos habitantes da cidade, seja o estresse induzido por estar em uma rua movimentada ou as qualidades potencialmente reconfortantes de um parque urbano (Osborne, 2022). Portanto, a combinação desses métodos pode ser usada para aprimorar nossa compreensão de como as pessoas interagem e respondem a seus ambientes, oferecendo aos estudos geográficos, uma nova técnica significativa para examinar questões sobre corporificação, cuja interpretação cuidadosa, pode ser uma linha de base para inferir a resposta emocional aos estímulos (Osborne & Jones, 2017).

Paiva et al. (2023) apontam o crescente uso de biossensores móveis, sendo que pesquisadores urbanos têm adotado essa tecnologia para quantificar emoções em contextos reais, proporcionando uma oportunidade única para dar substância às emoções.

[...] métodos convencionais tradicionais na Geografia Cultural como entrevista ou o inquérito, e o processo de “sair para o mundo, fazer um relatório, e depois analisar eventos” têm sido visto como inadequados para “a tarefa de captar as lógicas afetivas e processuais dos espaços-tempos nos quais corpos em movimento são participantes generativos” (McCormack, 2013, p. 118). Daí surge um experimentalismo em termos de método e metodologia que procura meios para captar o dinamismo da vida e teorizar sobre fluxos sensoriais, atmosferas afetivas, assemblages, ritmos e eventos à medida que estes acontecem (Law, 2004; McCormack, 2013; Vannini, 2015a; Manning, 2015) (Paiva, 2018, p. 162).

Birenboim et al. (2019), ao considerarem as vantagens dos biossensores móveis (medição em tempo real, redução do ônus sobre os participantes), aplicaram esses dispositivos em caminhadas ao ar livre, combinando-os com dados espaciais para enriquecer a análise. Pykett, Osborne e Resch (2020b), em pesquisa com trabalhadores urbanos, utilizaram biossensores para explorar o estresse urbano e o bem-estar, destacando o potencial dos dados biométricos para obter informações socialmente relevantes. Aspinall et al. (2015) buscaram compreender a relação entre o ambiente urbano e as emoções, usando biossensores para analisar a experiência de caminhantes em ambientes urbanos.

Hollander et al. (2019), por meio do rastreamento ocular com biossensores, relacionaram ambientes urbanos com reações emocionais, destacando os locais mais propícios a respostas positivas. Os biossensores também foram aplicados em estudos sobre experiências turísticas, como demonstrado por Kim e Fesenmaier (2015) e Stadler, Jepsen e Wood (2018), que investigaram a relação entre emoções, memórias e experiências de viagem. Shoval, Schvimer e Tamos (2017) estudaram a experiência de turistas em Jerusalém, integrando dados de localização, técnicas em tempo real, medições fisiológicas e tradicionais.

No contexto brasileiro, Brigstocke et al. (2023) exploram os conceitos de neurourbanismo e biossociabilidade, utilizando dados de biossensores e entrevistas para investigar a vida de mulheres em uma favela marginalizada no Rio de Janeiro. A pesquisa chama a atenção para a falta de estudos que aplicaram biossensores para examinar a vida socioespacial em comunidades que enfrentam elevados níveis de violência e injustiças socioespaciais, revelando uma lacuna significativa na aplicação dessas metodologias em sociedades estruturalmente desiguais, como a brasileira.

Paiva (2018) discute sobre os métodos atmosféricos, baseados na experiência direta de eventos ou objetos em análise, destacando os principais fluxos afetivos que explicam os efeitos das atmosferas nos indivíduos. Assim, esses fluxos afetivos podem ser captados a partir dos dados dos biossensores. Nesse sentido, tem-se falado de métodos mistos para abordar tais fenômenos em movimentos, a partir de uma proposta geoetnográfica, por exemplo.

A geoetnografia baseia-se na observação participante, com enfoque nas questões performativas da vida urbana como afeto, movimento, temporalidade, práticas, hábitos e sensações e em processos não-representacionais (Paiva, 2018).

A capacidade de medir valores afetivos de lugares e atividades em tempo real permite a criação de "mapas emocionais" (Kim e Fesenmaier, 2015). Esses mapas contribuem para uma definição mais precisa dos usos dos espaços. Mattern (2020), por exemplo, explora a ideia de uma "inteligência urbana" que engloba a experiência baseada no local, a observação participante e o envolvimento sensorial, reconhecendo a inteligência espacial como sensorial e experiencial, incorporando o conhecimento das comunidades locais.

A combinação dessas abordagens pode ampliar nosso entendimento das interações humano-ambiente, oferecendo diferentes perspectivas para investigar questões de corporeidade. Importa notar que enfrentamos desafios ao utilizar tais dispositivos, justificando a adoção de métodos mistos que permitam uma análise profunda, tanto objetiva quanto subjetiva (Osborne & Jones, 2017; Paiva et al., 2023).

Osborne et al. (2023) enaltecem o uso do corpo para os estudos na Geografia contemporânea e que essas tecnologias vestíveis, como um mecanismo biológico numa reflexão sobre o biossocial, abrem espaço para esforços interdisciplinares com geógrafos e cientistas sociais explorando respostas incorporadas fora do laboratório, especialmente em torno de questões de estresse, restauração emocional, governança, entre outras.

Para os autores, os geógrafos digitais estão agora mais bem equipados para responder a questões fundamentais sobre como o ambiente em que vivemos pode nos afetar, influenciar nosso comportamento e moldar nossas vidas. Assim, esses biossensores móveis oferecem novas oportunidades para ampliar a pesquisa sobre afetos, visto que esses dispositivos podem fornecer uma visão mais detalhada das interações afetivas entre humanos e tecnologias e oferecer dados sobre as manifestações corporais de fenômenos afetivos, emocionais, cognitivos e espaciais.

Convém destacar que esse tipo de abordagem é o que Pykett et al. (2020) chamam de uma “ciência cidadã”. Esse tipo de ciência “com as pessoas” pode integrar uma participação mais ativa de “cientistas cidadãos”, que podem oferecer dados pessoais ou ajudar em tarefas complexas de crowdsourcing de forma a promover a aprendizagem. Os autores sugerem, por exemplo, cientistas cidadãos que compartilham com pesquisadores, dados de frequência cardíaca de um Apple Watch por meio de um aplicativo que os ajuda a interpretar seus resultados pessoais. Para os autores, esse tipo de perspectiva representa a mais participativa das abordagens, através da qual os membros da comunidade ajudam a enquadrar questões de investigação com cientistas, recolher e interpretar dados e articular resultados e prioridades da comunidade.

É importante salientar que há desafios no uso desses equipamentos, por isso a sugestão da combinação de métodos mistos, visto que não se pode confiar nos dados de biossensores para servir consistentemente como uma medida objetiva de excitação, dado que o sucesso da medição de variações na estimulação parece ser altamente dependente da fisiologia dos participantes (Osborne & Jones, 2017). A pesquisa sugere o uso de entrevistas narrativas e vídeos, por exemplo, como forma de combinar dados objetivos e subjetivos e que as pessoas, de forma ativa e participativa, possam analisar seus próprios dados.

Essa abordagem tem sido vista também por meio da expressão “métodos móveis”, que se refere aos esforços de pesquisadores, no âmbito de uma “virada da mobilidade” nos estudos sobre o mundo social, de desenvolver novos usos metodológicos para estudar as mobilidades naquilo que elas têm de mais específico: o movimento (Büscher, Urry e Witchger, 2011; Büscher e Veloso, 2018).

Sobre isso, Büscher, Urry e Witchger (2011) indagam sobre o próprio paradigma da mobilidade e o questionamento sobre a primazia da cabeça sobre os calcanhares. Para os autores, há uma negligência das práticas móveis de caminhar, portanto, abordam sobre o uso de métodos móveis (o que inclui as biotecnologias) e sobre as oportunidades de fazer pesquisas que respondam aos desafios do cotidiano que envolvem o se mover e ser movidos pelo fugaz, distribuído, múltiplo, não causal, sensorial, emocional e cinestésico. Dentre esses desafios, está a própria experiência da vida moderna e sobre como o movimento, a diversidade de estímulos e a apropriação visual do lugar são características de importância central da nova experiência urbana moderna.

Büscher, Urry e Witchger (2011) abordam sobre as obrigações emocionais de vivenciar um evento “ao vivo” que acontece em um momento e lugar específicos, possibilitado pelo movimento dos corpos, mas também pelo registro dessas vivências, a partir de métodos móveis, como fotografias, vídeos e “go along with”, com foco no “mover-se junto, estar junto, sentir junto” (Büscher e Veloso, 2018). Nesse sentido, “Não por coincidência, já que esses processos estão, de uma forma ou de outra, ligados às tecnologias digitais, muitos dos chamados métodos móveis priorizam tais tecnologias” (Büscher e Veloso, 2018, p. 134).

Sheller (2010) sugere outros métodos móveis, tais como análise interacional e conversacional de pessoas enquanto se movem; etnografia móvel envolvendo movimento itinerante com pessoas; entrevistas após o fato e grupos focais sobre mobilidade; a manutenção de diários tempo-espaço textuais, pictóricos ou digitais; viagem imaginativa utilizando métodos multimédia atentos ao sentimento afetivo e atmosférico do lugar; o rastreamento de objetos afetivos que anexam memórias ao lugar, dentre outras.

Ao explorar a relação entre observação e participação, tais métodos móveis valorizam o movimento como fonte de construção de conhecimento, ao incluir a ocasional banalidade de práticas mundanas de mobilidade. Assim, abrem possibilidades de entender a mobilidade não só a partir de vieses mais tradicionais, mas também para explorar os aspectos cinestésicos e sensoriais de paisagens musicais, viagens transnacionais e autobiografias do movimento, buscando mover-se além dos entendimentos simplistas existentes de por que as pessoas se movem e o que significa mobilidade, e além de técnicas simplistas para representar e mapear o movimento (Sheller, 2010).

Pensando a relação entre observação e participação, aliada com o uso de métodos mistos, propomos a utilização da geoetnografia para analisar os ritmos e atmosferas urbanas. Essa abordagem foi inserida num contexto experimental, a partir de uma viagem realizada para Santiago, no Chile, em 2023. Com base na fundamentação teórica que apresentamos, assim como com o espírito curioso, criativo e experimental, ousamos utilizar uma biotecnologia durante a viagem, a fim de compreender como surgem essas atmosferas afetivas e ritmos urbanos num contexto desconhecido.

Relatos geoetnográficos: Biosensores e fotobiografias numa experiência de viagem em Santiago, Chile

Apresentamos aqui, uma proposta sobre o uso de biosensores para pensar as dinâmicas afetivas numa experiência de viagem, a partir de um relato geoetnográfico. No contexto das pesquisas no campo das Geografias Emocionais, uma das provocações realizadas diz respeito ao envolvimento emocional dos pesquisadores com seus objetos de pesquisa. Bondi (2007) afirma a relevância da consideração das emoções dos pesquisadores no uso de métodos de pesquisa qualitativa, o que inclui a geoetnografia, por exemplo. A autora defende que as emoções são parte integrante das relações de pesquisa e chama a atenção para a ampla gama de emoções experimentadas pelos pesquisadores em resposta a essas relações.

Na visão de Bondi (2007), é possível aos pesquisadores fazerem uso de suas emoções como recursos, sem necessariamente escrever relatos em primeira pessoa de como se sentem. No entanto, há um silêncio geral sobre as emoções dos pesquisadores em suas relações de pesquisa, marginalizando essa experiência intrínseca à prática geográfica.

Nesse sentido, defendemos que, embora aqui o relato seja a partir de uma viagem realizada à cidade de Santiago, no Chile, e que tal contexto não era um objeto de pesquisa predefinido, não é possível deixar de lado o olhar geográfico sobre a cidade, em especial, pensando as espacialidades urbanas, assunto que temos debatido nos últimos anos, dialogando com as espacialidades emocionais.

Souza (2013) aponta a relevância da sensibilidade do pesquisador ao buscar resultados qualitativos, a partir de um olhar curioso, penetrante e aberto aos signos e significados de saberes, pessoas, informações e lugares. A pesquisadora, ao abordar a questão da geoetnografia, fala sobre “o lá’” que é imaginado. Sobre o “chegar lá” que diz respeito ao primeiro olhar estando no lugar. O “estar lá” sobre o vivido, sentido e colhido na experiência direta. O “voltar de lá”, falando sobre as experiências observadas e finalmente sobre o “eu aqui” que seriam as contribuições, reflexões e a geoetnografia em si (Souza, 2013).

Por esse caminho, o que apresentamos aqui diz respeito ao estar lá, ao voltar de lá e ao eu aqui, para pensar nas experiências vividas em Santiago, em junho de 2023. De que maneira essas experiências enriquecem nossas perspectivas geográficas, que irão se reverberar em nossas pesquisas, na sala de aula e no contexto acadêmico como um todo? De que forma a sensibilidade, as espacialidades emocionais, os ritmos e movimentos dos pesquisadores podem ser um objeto de estudo e de renovAÇÃO do fazer geográfico?

Em nossa análise, a ênfase na composição rítmica e nas questões performativas do espaço urbano se dá a partir do afeto, no movimento, na temporalidade, nas práticas, nos hábitos, nas sensações e em processos não-representacionais, a partir de uma proposta geoetnográfica, que consiste ao pesquisador, um mergulho no terreno, e que “esteja sujeito às afetações e sensações do dia a dia urbano, de modo a permitir que o conhecimento geográfico possa usufruir da subjetividade empírica, criando relatos do terreno que aprofundem questões à escala local ou individual, explicando dinâmicas espaciais e sociais de um modo participado” (Paiva et al., 2017, p. 2).

A proposta dos autores é entender o próprio corpo do investigador como participante dos ritmos urbanos, entendendo o corpo não só como meio de captação dos fluxos afetivos do espaço público, mas também como participante ativo, cujo método deixa o investigador exposto, ao usar o seu corpo para perceber os fluxos afetivos.

Tal método dialoga com as discussões em torno das teorias não-representacionais, que provoca os métodos tradicionais ao propor o conceito de pensamento em ação e de acordo com Paiva (2018), procura meios para captar o dinamismo da vida e teorizar sobre fluxos sensoriais, atmosferas afetivas, assemblages, ritmos e eventos à medida que estes acontecem, incluindo a autoetnografia do pesquisador, a partir de métodos atmosféricos e métodos móveis, por exemplo.

Durante uma viagem de férias, o olhar geográfico está sempre atento e nos relembra Cosgrove (1998, p. 220), “mesmo na manhã de sábado, ainda sou um geógrafo. A geografia está em toda parte”. A reflexão do autor nos faz entender que a geografia está na vida diária e uma das nossas tarefas, enquanto geógrafas e geógrafos, é desvelar essas geografias do que acontece.

Iniciando a nossa trajetória geoetnográfica na cidade de Santiago, que envolve inevitavelmente uma experiência emocional, dada a expectativa do encontro, é possível sentir, de lado, a monumentalidade urbana e, de outro, a magia cosmogônica da Cordilheira dos Andes. Santiago é uma cidade complexa, com paisagens cheias de significados, cuja espacialidade desperta experiências afetivas singulares, ao dialogar a paisagem natural e a paisagem construída.

As fotografias que apresentamos podem ser interpretadas enquanto fotobiografias, autofotografias, foto-elicitação ou ainda o photovoice, porque são elementos que carregam e são carregados por expectativas anteriores e que já orientam um olhar atento para a arte no espaço público, tema que também temos discutido em articulação com as Geografias Emocionais.

Essas camadas de significados, no entanto, são distintas para aqueles que vivem cotidianamente essa paisagem, que também está ligada às formas como os chilenos percebem seu mundo. Para mim, uma viajante geógrafa, a experiência de estar pela primeira vez respirando os ares de Santiago, vivenciando seus ritmos e construindo movimentos do estar em relação, foi singular, porque a capital chilena possui uma monumentalidade que tira o ar, ao mesmo tempo que sufoca, compondo uma atmosfera particular afetada pela dinâmica (i)material da cidade.

Um aspecto que chamou a atenção na dinâmica urbana de Santiago é a forma como a cidade é atravessada pela arte, que estampa em seus muros, uma vivacidade artística muito própria de espaços urbanos: a arte como expressão, como política e como poder (fotobiografias 1, 2 e 3).

Fotobiografias 1, 2 e 3 - a cidade de Santiago como parede viva para a arte, afetos e expressão urbana: uma atmosfera afetiva singular

Fonte: a autora, 2023.

Captar esse tipo de arte em ato, usando a cidade, em si, como tela, exige uma percepção atenta, porque muito do que se expressa e que compõe essa atmosfera, nem sempre afeta aqueles que vivem a dinâmica citadina cotidiana. Nesse sentido, esse tipo de recurso – a fotografia – serve como instrumento de expressão, para registrar aspectos de/em um determinado contexto, sendo um mobilizador e exemplificador da fala ou, numa competência mais subjetiva, como elemento tradutor do pensamento do sujeito (Ulhôa et al., 2021). A fotografia pode ser vista como uma técnica de foto-elicitação, permitindo mobilizar e exteriorizar experiências internas das percepções acerca das imagens captadas “trazendo à tona, pelo diálogo orientado, as manifestações das memórias e das experiências individuais e coletivas vividas e que dizem respeito à realidade da comunidade” (Ulhôa et al., 2021, p. 54).

Esse tipo de abordagem enquanto uma representação-de-si, é um fragmento biográfico que fabrica e faz surgir mundos (Delory-Momberger, 2006) e permite descobrir traços e vestígios de emoções, sensibilidades, sentimentos em formas que pensam a imagem-escrita (Bruno, 2010). A força da autofotografia é sua combinação de representações visuais e narrativas, que ajudam a identificar como os lugares comuns do cotidiano, sem qualquer significado aparente, como uma porta ou uma escada, podem ser locais de forte intensidade emocional (Klingorová & Gökariksel, 2019).

Dialogando com essa experiência geoetnográfica, também incluímos o uso da biotecnologia, que nos acompanhou durante a viagem, detectando ritmos e movimentos experienciados nessa atmosfera urbana, que se tornou afetiva. Foi possível produzir o que interpretamos como “mapas afetivos” a partir do uso de relógio inteligente, sendo que em nossa viagem, utilizamos o modelo Apple Watch SE (2a geração).

Uma experiência semelhante, utilizando a mesma tecnologia, foi conduzida por Mitas, Van Reijsen & Oliveira (2023), que empregaram o Apple Watch para investigar a variação dos ritmos cardíacos durante uma experiência de férias. Seis alunos participaram do estudo, sendo instruídos a monitorar a variabilidade da frequência cardíaca em três a cinco intervalos diários aleatórios e recorrentes ao longo de três semanas. Na segunda semana, correspondente às "férias de outubro", quando os alunos estavam liberados de aulas e exames, muitos optaram por tirar férias, como acampar ou visitar a família. Além da monitorização da frequência cardíaca, os alunos responderam questionários diários que avaliavam suas emoções positivas e negativas, bem como sua satisfação com a vida. Embora seja uma pesquisa experimental, os dados compartilhados pelos pesquisadores mostraram-se promissores.

Esse tipo de abordagem experimental mostra-se relevante também para a nossa análise, visto que o Apple Watch se trata de um dispositivo usual e de fácil acesso, cujos dados podem ser aprofundados a partir de outras metodologias qualitativas, como as fotobiografias e a narrativa em si.

A biotecnologia utilizada durante essa viagem possui, dentre as suas funcionalidades, sensores para informações detalhadas sobre saúde, onde é possível verificar a frequência cardíaca a qualquer hora com o aplicativo. Para isso, utiliza o GPS L1, GLONASS, Galileo e QZSS, com sensor de ritmo cardíaco óptico de 2.ª geração e giroscópio de elevada amplitude dinâmica (Site Apple, 2022). O sensor óptico de frequência cardíaca do Apple Watch utiliza fotopletismografia, detectando a quantidade de sangue no pulso por meio de LEDs verdes e fotodiodos. Ao calcular o número de batimentos cardíacos por minuto, mede a frequência cardíaca entre 30 e 210 bpm, compensando baixos sinais aumentando o brilho do LED e a taxa de amostragem. Além disso, utiliza luz infravermelha para medir a frequência cardíaca em segundo plano, gerando notificações. Durante exercícios e respiração, o Apple Watch utiliza LEDs verdes para calcular médias de caminhada e variabilidade da frequência cardíaca (Site Apple, 2023).

Esse tipo de biotecnologia tem sido cada vez mais acessível, ampliando sua tecnologia de precisão. No caso do Apple Watch SE, sabemos que os dados informados podem ter algum tipo de imprecisão. No entanto, para análise geoetnográfica que estamos nos propondo a discutir, aliado com a experiência in loco vivenciada em Santiago, Chile, os dados informados podem ser relevantes para analisar o que estamos interpretando enquanto experiências emocionais.

Sobre uma das funcionalidades do Apple Watch SE é a detecção de caminhada ao ar livre. O biossensor tem a capacidade de perceber que o corpo está em movimento e também a mudança do batimento cardíaco e, automaticamente, consegue registrar essa caminhada. Após 10 minutos de caminhada, o relógio inteligente comunica ao usuário a seguinte mensagem: “Parece que você está fazendo uma caminhada ao livre. Deseja registrar?”. Ao concordar com o registro, a atividade é monitorada e depois finalizada pelo próprio usuário ou também automaticamente, quando o biossensor não detecta mais o movimento e registra a diminuição do ritmo cardíaco. Essa funcionalidade também é aperfeiçoada com o uso de GPS que está acoplado ao Apple Watch (ou também ao smartphone), portanto, ao fim da caminhada, além dos registros de tempo, batimentos cardíacos médio, distância percorrida, elevação, total de calorias, ritmo médio, também é registrado o percurso realizado, com o mapeamento da trajetória.

Esse mapeamento, conforme veremos a seguir, é sinalizado com algumas cores, sendo a cor verde, quando os batimentos cardíacos estão mais baixos, na cor amarela, os batimentos cardíacos estão em níveis médios e em vermelha, os batimentos cardíacos estão mais altos, sendo que esses níveis são aprimorados pelo Apple Watch à medida que o usuário vai utilizando o biosensor e o relógio vai entendendo como funciona aquele perfil de uso e usuário. Inclusive, a Apple fornece instruções em seu site oficial orientando formas de calibrar os sensores do Apple Watch, a fim de melhorar os níveis de precisão dos dados.

Na viagem realizada em Santiago, a funcionalidade de caminhada ao ar livre foi ativada automaticamente várias vezes, já que é comum que, em viagens de férias, os viajantes façam caminhadas a pé, no intuito de conhecer a dinâmica dos lugares que estão vivenciando. Assim, ao tomar conhecimento desses registros e analisá-los em contextos, foi possível perceber a potencialidade do uso dessa biotecnologia tão usual no cotidiano das pessoas, para pensar temas que já estamos percorrendo no campo das Geografias Emocionais.

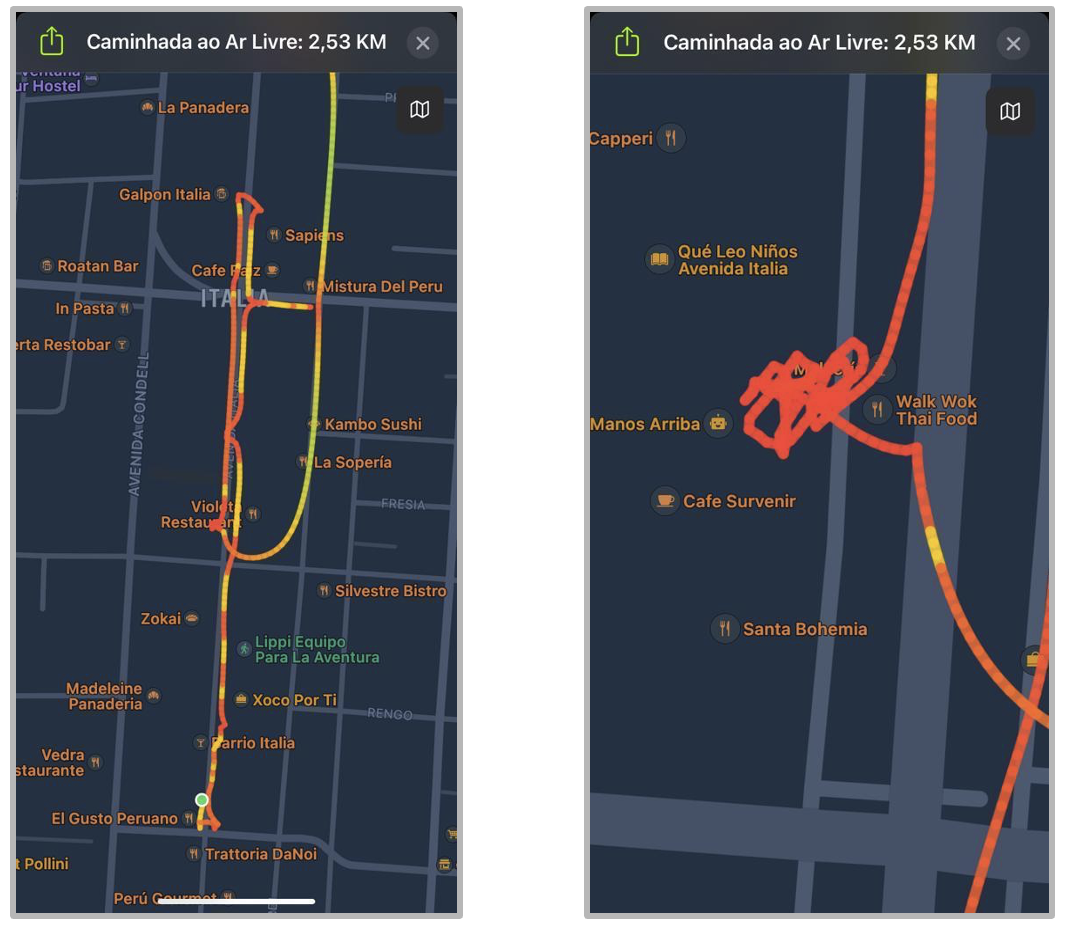

O primeiro desse registro se deu ao realizar uma caminhada ao ar livre saindo de uma região central de Santiago, em direção ao Bairro Itália (Mapa afetivo 1). A ida ao Bairro Itália foi indicação de um guia local, que informou que o bairro era muito conhecido por sua vida noturna, com muitas opções de bares e restaurantes.

Mapa afetivo 1: registro de caminhada ao livre feita pelo Apple Watch SE

Fonte: a autora, 2023.

Apesar das várias opções disponíveis no Bairro Itália, também pode ser especialmente confuso e exaustivo para os viajantes, num contexto desconhecido, a busca por lugares para comer. Questões como o idioma, ingredientes, valores, sabores, custo-benefício e outros elementos podem ser determinantes na escolha do que comer. No caso da experiência no Bairro Itália, três questões importantes podem ser relatadas e que, após a análise do registro do Apple Watch, mostram-se como relevantes nessa experiência de busca: o cansaço pela caminhada; a fome prévia; o nervosismo pelo desconhecido. Essas questões, que interpretamos enquanto experiências emocionais, podem ser observadas, a partir dos “mapas afetivos”, registrados na caminhada ao livre do Apple Watch SE (Mapas afetivos 2 e 3).

Mapas afetivos 2 e 3 - Registros do cansaço, fome e nervosismo numa experiência com o/no desconhecido em Santiago, Chile.

Fonte: a autora, 2023.

Essa experiência foi interessante de analisar posteriormente, porque o trajeto e as diferenças da média de batimentos cardíacos estão diretamente ligados às expectativas e frustrações emocionais do contexto. Isso porque justamente pelo local ter muitas opções de bares e restaurantes, a ansiedade pela escolha e o receio de errar, levando a uma expectativa frustrada, somadas com a fome e o cansaço, fizeram com que a experiência de estresse e ansiedade fosse perceptível nesse “mapa afetivo”, pela predominância da cor vermelha no trajeto, sinalizando um aumento do batimento cardíaco. Esse mapa afetivo foi produzido, por um lado, pelo uso de uma biotecnologia – o Apple Watch –, por outro, a partir do meu corpo e seus múltiplos movimentos – do caminhar, do coração e das emoções.

Na andança visível no “mapa afetivo” 2, é possível perceber que o trajeto foi de idas e vindas, com a média de batimentos cardíacos mais elevada, representado pela saturação na cor vermelha. A presença majoritária da cor vermelha no mapa pode representar a elevação de um nível de estresse, associado com vários fatores emocionais, dentre eles, a fome. Já o “mapa afetivo” apresentado na imagem 3 é especialmente interessante porque ela revela esse emaranhado de emoções num ponto específico do Bairro Itália, que foi o local escolhido para comer.

Esse emaranhado revela várias questões: o cansaço, a necessidade da escolha, a frustração com a escolha, o frio, a música muito alta do estabelecimento e os valores elevados, que fizeram com que a experiência emocional, registrada pelos batimentos cardíacos, tornou-se uma “grande confusão”, por vezes, difícil de explicar em palavras. Esse exemplo é o que podemos entender enquanto uma atmosfera em torno de uma experiência concreta, mas também emocional, revelada pelo uso do biossensor e que por vezes pode ser difícil de analisar apenas com a percepção consciente. Esses níveis de estresse e ansiedade só ganham “sentido” na interpretação dos mapas e dos registros realizados.

Sobre isso, trazemos a discussão de Britto e Jacques (2012) quando abordam sobre as corpografias urbanas que formulam-se como estados transitórios das corporalidades que o corpo processa. Isso porque esse registro também é uma forma de corpografia urbana, que formulam-se como estados transitórios das corporalidades que o corpo processa, sendo uma cartografia realizada pelo e no corpo, ligada a diferentes memórias urbanas que se instauram no corpo como registro de experiências corporais da cidade. A corpografia registrada pela tecnologia também é uma grafia da cidade vivida que fica inscrita, mas que, ao mesmo tempo, configura o corpo de quem a experimenta.

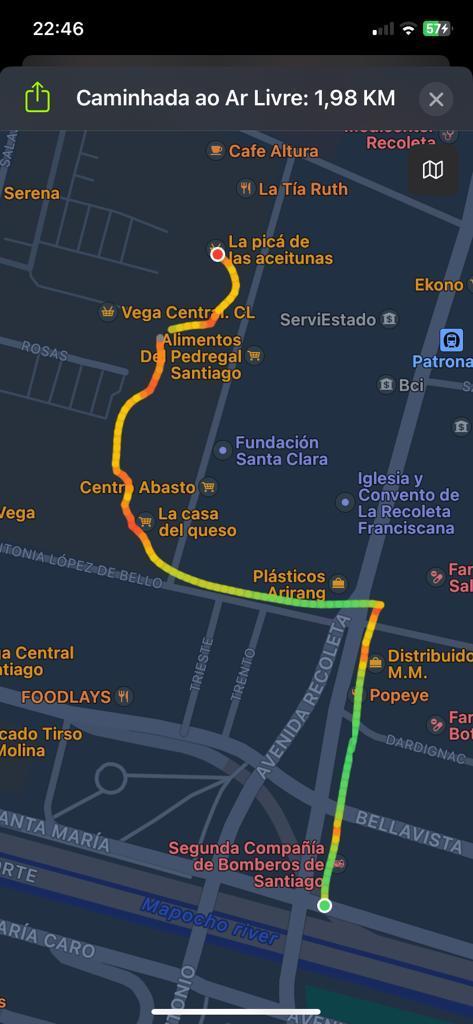

Outro registro realizado pelo Apple Watch SE numa caminhada ao livre foi a visita ao Emporio Zunino, uma importante e tradicional casa de venda de empanadas chilenas, na região central de Santiago. O Emporio Zunino é despretensioso, tem uma história de mais de 90 anos na cidade e é muito tradicional, conhecido e frequentado pelos moradores locais.

A experiência foi de uma excitação agradável, visto que para turistas que buscam fugir dos locais óbvios e criados para uma certa ambiência turística, foi interessante experienciar um lugar que claramente fazia parte do cotidiano dos santiaguinos, seja pela história e tradição, mas também pelos sabores familiares, o valor da refeição, a espontaneidade e simplicidade do lugar. Paga-se barato, há poucas opções de empanadas e bebidas (facilitando a escolha), o atendimento é rápido e só é possível comer em pé, sendo, portanto, um lugar de passagem. A experiência foi tão agradável que retornamos no último dia para apreciar novamente o sabor local. Nesse registro, a caminhada permanece, em sua maior parte, com níveis de batimento cardíaco mais baixos (representados em verde) e o ponto principal onde esse registro modifica-se é na visita ao Emporio Zunino (ponto em vermelho), cujos dados revelam a experiência de excitação na visita ao local (mapa afetivo 4).

Mapa afetivo 4 - a descoberta do Emporio Zunino:

excitação pelos sabores locais e pela experiência despretensiosa

Fonte: a autora, 2023.

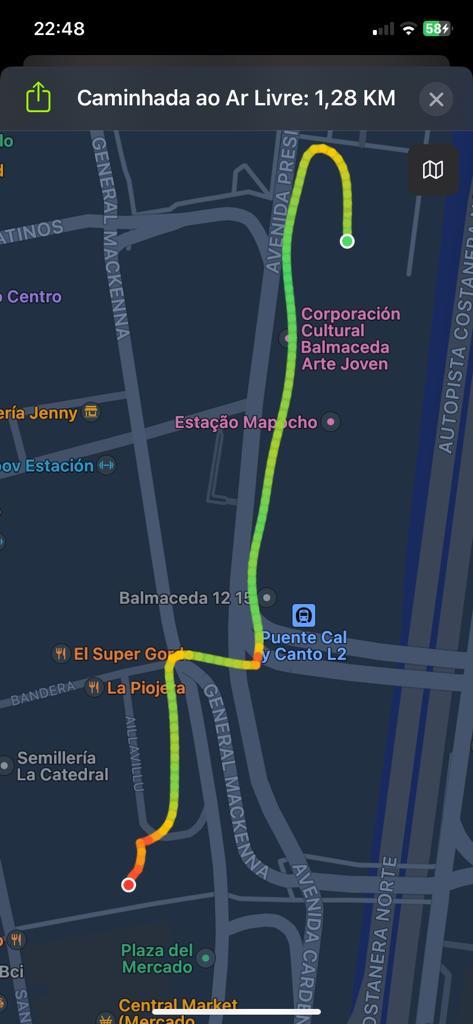

Outra experiência vivenciada na viagem foi a visita ao Mercado La Vega Central (mapa afetivo 5). O mercado estava na lista de lugares para conhecer, mas a experiência só aconteceu no final da viagem. O “mapa afetivo” produzido é instigante, porque revela exatamente essa experiência da descoberta, da surpresa e da ansiedade pelo encontro.

Isso porque o percurso começou a ser registrado a partir da Avenida Santa Maria (ponto em verde), onde é possível perceber que o trajeto inicial se mantém na cor verde, representando os níveis de batimento cardíaco mais baixos. É possível notar alguns pontos em amarelo e vermelho, especialmente em áreas de cruzamento, onde era preciso maior atenção na passagem, já que havia muito barulho, movimento e alta velocidade dos carros. Esses dados revelam um aumento do nível de batimentos cardíacos, em função da experiência de estresse (mapa afetivo 5).

Mapa afetivo 5 - “mapa afetivo” registrado pela biotecnologia Apple Watch SE:

a descoberta do Mercado La Vega Central, Santiago, Chile.

Fonte: a autora, 2023.

Essa interpretação sobre os cruzamentos, as passagens e o tempo do semáforo também dialoga com a ideia de ritmanálise abordada anteriormente, porque há uma dimensão regulatória que entrelaça múltiplos ritmos móveis, com semáforos, limites de velocidade, códigos de trânsito, leis e convenções disciplinares. Sobre isso, Edensor (2010) entende que a ritmanálise identifica como o poder se manifesta em práticas normativas não reflexivas, mas também é contornado, resistido e complementado por outras dimensões da experiência cotidiana, considerando os contra-ritmos e as arritmias.

Ao chegar no Mercado, percebe-se que o trajeto se mantém nas cores amarelo e vermelho, representando níveis mais altos dos batimentos cardíacos, onde podemos associar com a experiência positiva da excitação pelo encontro com um lugar bastante representativo para os chilenos, visto que claramente é um lugar mais frequentado pelos locais, não se configurando como parte comum dos roteiros turísticos. O Mercado tem uma estrutura física grandiosa, com várias repartições em função da venda de vários produtos: vegetais, carnes, temperos, frutas, cereais a granel, produtos de limpeza, produtos para a casa, dentre outros. Esse tipo de estrutura é muito familiar para nós brasileiros, sendo muito comum em várias cidades, inclusive em Cuiabá (local de residência da autora), no entanto, ainda mantém certas singularidades, dada às dinâmicas locais.

A mistura de cheiros, barulhos, movimentos, idiomas, ritmos compôs toda uma atmosfera afetiva singular, num contexto de despedida da cidade de Santiago. O Mercado La Vega trouxe à tona a experiência do familiar no desconhecido, gerando uma certa emoção de conforto e bem-estar, buscando entender as dinâmicas singulares, ao mesmo tempo em que podemos nos reconhecer nessa outra atmosfera, que se torna afetiva.

Para continuar a refletir

Interpretar as cidades contemporâneas através de suas atmosferas sensoriais e emocionais é essencial para entender o cotidiano urbano. O uso de biossensores móveis oferece uma oportunidade para detectar e analisar essas experiências, promovendo uma compreensão mais profunda dos territórios urbanos. No entanto, é relevante combinar essas ferramentas com outros métodos, reconhecendo que os biodados por si só não capturam toda a complexidade da experiência urbana. Propomos uma abordagem participativa e inclusiva, onde as pessoas e seus cotidianos são centrais na construção e interpretação do conhecimento.

A aplicação prática dessa perspectiva pode informar uma educação urbana mais significativa, incorporando práticas de autorrastreamento para entender não apenas o que acontece dentro da sala de aula, por exemplo, mas também as experiências vividas fora dela. Esse enfoque também abre espaço para debates sobre Geografias Emocionais, destacando o papel das emoções na vida urbana e no planejamento das cidades, com uma abordagem participativa que valoriza a produção e interpretação de dados pelos cidadãos.

Apesar da inevitabilidade do uso de tecnologias no planejamento urbano, é fundamental adotar uma abordagem crítica e inclusiva. A coleta consciente de dados pelos cidadãos pode oferecer perspectivas sobre como o ambiente urbano afeta emoções e comportamentos, orientando o planejamento de espaços mais adequados às necessidades sociais e emocionais das pessoas. A combinação de biossensores com abordagens qualitativas pode impulsionar o desenvolvimento de cidades mais humanas e empáticas.

Ao integrar dados qualitativos e quantitativos através de métodos mistos, buscamos uma compreensão mais abrangente da experiência urbana, informando um planejamento urbano mais preciso e sensível às necessidades das comunidades. Reconhecemos que os dados dos biossensores são apenas uma parte do quadro geral, e a interpretação das experiências pelas próprias pessoas é fundamental para uma compreensão completa da vida urbana. Esperamos que estas reflexões contribuam para ampliar os debates na Geografia Humana e em outras áreas, impulsionando a criação de espaços urbanos mais saudáveis e emocionalmente conscientes.

Referências

ANDERSON, Ben. Affective atmospheres. Emotion, Space And Society, N.2, p. 77–81, 2009.

ANDERSON, Ben; HOLDEN, Adam. Affective Urbanism and the Event of Hope. Space and Culture, V. 11, N. 2, p. 142-159, 2008.

ASPINALL, P.; MAVROS, P; COYNE, R.; ROE, J. The urban brain: Analyzing outdoor physical activity with mobile EEG. British Journal of Sports Medicine, V. 49, N. 4, p. 272–276, 2015.

BILLE, M., BJERREGAARD, P; SØRENSEN, T.F. Staging atmospheres: materiality, culture, and the texture of the in-between. Emotion, Space and Society, V. 15, p 31–38, 2015.

BIRENBOIM, A.; DIJST, M.; SCHEEPERS, F.; POELMAN, M.; HELBICH, M. Wearables and Location Tracking Technologies for Mental-State Sensing in Outdoor Environments. The Professional Geographer, V. 71, N.3, p. 449-461, 2019.

BRITTO, Fabiana Dultra; JACQUES, Paola Berenstein. Corpo & cidade. Coimplicações em processo. Revista UFMG, v. 19, n. 1 e 2, p. 142-155, p. 2012.

BONDI, Liz. The Place of Emotions in Research: From Partitioning Emotion and Reason to the Emotional Dynamics of Research Relationships. In: In: DAVIDSON, J.; BONDI, L.; SMITH, S. (eds.). Emotional Geographies. Aldershot: Ashgate, 2007. 272p. p. 231-242.

BÜSCHER, Monika; URRY, John; WITCHGER, Katian. Mobile Methods. New York: Routledge, 2011, 224p.

BÜSCHER, Monika; VELOSO, Letícia. Métodos móveis. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 30, n. 2, p. 133-151, 2018.

BUSER, Michael. Thinking through non-representational and affective atmospheres in planning theory and practice. Planning Theory, v. 13, n .2, p. 227-243, 2014.

BRIGSTOCKE, Julian et al. Biosocial borders: Affective debilitation and resilience among women living in a violently bordered favela. Transactions of the Institute of British Geographers, v. 48, n. 3, p. 587-602, 2023.

BRUNO, Fabiana. Fotobiografia: por uma metodologia da estética em antropologia. RESGATE - Vol. XVIII, N. 19, p. 27-45, 2010.

COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (org.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998, 123p. p. 219-237.

DELORY-MOMBERGER, Christine. Fotobiografia e formação-de-si. In: SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto (orgs). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: Salvador: EDIPUCRS; EDUNEB, 2006, 357p. p. 105-118.

DUFF, Cameron. The affective right to the city. Transactions Institute of British Geographers, V. 42, N.4, p. 516-529, 2017.

EDENSOR, Tim. Geographies of Rhythms. Nature, Place, Mobilities and Bodies. Londres: Ashgate, 2010.

HASSE, Jürgen. Emotions in an Urban environment: embellishing the Cities from the Perspective of the Humanities. In.: SCHMID, Heiko; SAHR, Wolf-Dietrich; URRY, John. Cities and Fascination Beyond the Surplus of Meaning. Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2011, 262p. p. 49-74.

HOLLANDER, J. A; PURDY, A.; WILEY, V. FOSTER, R. JACOB, H. TAYLOR, T. BRUNYE. Seeing the city: Using eye-tracking technology to explore cognitive responses to the built environment. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, V.12, N.2, p. 156–71, 2019.

JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. Arquitextos. ano 08. São Paulo, Portal Vitruvius, 2008.

KIM, J., FESENMAIER, D. Measuring emotions in real time. Journal of Travel Research, V. 54, N. 4, p. 419–429, 2015.

KLINGOROVÁ, K; GÖKARIKSEL, B. Auto‐photographic study of everyday emotional geographies. Area, v. 51, n. 4, p.752–762, 2019.

LEFEBVRE, Henri. Elementos da ritmanálise e outros ensaios sobre temporalidades. Rio de Janeiro: Consequência, 2021, 261p.

MATTERN, Shannon. A city is not a computer. In.: WILLIS, Katharine; AURIGI, Alessandro (Orgs). The Routledge Companion to Smart Cities. New York: Routledge, 2020, 240p. p. 17-28.

McCORMACK, Derek. Refrains for moving bodies: experience and experiment in affective spaces. Duke University Press: Durham and London, 2013, 288p.

MITAS, O., VAN REIJSEN, MGT., & OLIVEIRA, N. Using the apple watch to teach and learn about heart rate variability while vacationing. Conference Proceedings of the 36th Bled eConference: Digital Economy and Society: the Balancing Act for Digital Innovation in Times of Instability. Disponível em https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/786. Acesso 10 set 2023.

Monitorar a frequência cardíaca com o Apple Watch. Disponível em https://support.apple.com/pt-br/HT204666. Acesso em 20 set 2023.

NOLD, Christian. Emotional Cartography - Technologies of the Self, 2009. Disponível em http://www.emotionalcartography.net/. Acesso 6 mar 2023.

Obter as medições mais precisas usando o Apple Watch. Disponível em https://support.apple.com/pt-br/HT207941. Acesso em 20 set 2023.

OSBORNE, Tess. Restorative and Afflicting Qualities of the Microspace Encounter: Psychophysiological Reactions to the Spaces of the City. Annals of the American Association of Geographers. V. 112, N. 5, p. 1461-1483, 2022.

OSBORNE, T.; JONES, P. I. Biosensing and geography: A mixed methods approach. Applied Geography, V. 87, p. 160-169, 2017.

OSBORNE, Tess; MORGADO, Paulo; PAIVA, Daniel; VERSEY, H. Shellae. Wearable biosensors: an agenda for digital embodied methods. In: OSBORNE, Tess; JONES, Phil (Orgs). A research agenda for digital geographies. Edward Elgar Publishing Limited: UK, 254p. p. 83-97, 2023.

OSBORNE, Tess; JONES, Phil (Orgs). A research agenda for digital geographies. Edward Elgar Publishing Limited: UK, 2023

SHELLER, Mimi. Foreword. In: FINCHAM, Ben; MCGUINNESS, Mark; MURRAY, Lesley (orgs). Mobile methodologies. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, 193p.

SHOVAL, N., SCHVIMER, Y., TAMIR, M. Tracking technologies and urban analysis: Adding the emotional dimension. Cities, V. 72, p. 34–42, 2018.

STADLER, R.A.; JEPSON, E.; WOOD. Electrodermal activity measurement within a qualitative methodology. International Journal of Contemporary. Hospitality Management V. 30, N. 11, p. 3363–3385, 2018.

PAIVA, Daniel et al. A criação de geoetnografias como metodologia para o estudo dos ritmos urbanos. Uma aplicação no Chiado, Lisboa. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales Universitat de Barcelona. Vol. XXI, N. 569, p. 1-29, 2017.

PAIVA, Daniel. Teorias não-representacionais na Geografia II: métodos para uma geografia do que acontece. Finisterra, LIII, 107, 2018, p. 159 -168, 2018.

PALLASMAA, J. Space, place and atmosphere: emotion and peripherical perception in architectural experience. Lebenswelt, v, 1, n. 4, p. 230-245, 2014.

PYKETT, J., CHRISINGER, B., KYRIAKOU, K. et al. Developing a Citizen Social Science approach to understand urban stress and promote wellbeing in urban communities. Palgrave Commun, V. 6, p. 1-11, 2020a.

PYKETT, Jessica; OSBORNE, Tess; RESCH, Bernd. From urban stress to neurourbanism: how should we research city well-being. Annals of the American Association of Geographers, V. 110, n. 6, p. 1-16, 2020b.

SOUZA, A.F.G. Saberes dinâmicos: o uso da etnografia nas pesquisas geográficas qualitativas. In: MARAFON, G.J., RAMIRES, J.C.L., RIBEIRO, M.A., and PESSÔA, V.L.S., comps. Pesquisa qualitativa em geografia: reflexões teórico-conceituais e aplicadas. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2013, pp. 55-68.

SUMARTOJO, Shanti Sumartojo; EDENSOR, Tim; PINK, Sarah. Atmospheres in Urban Light. Ambiances, V. 5, 2019, p. 1-20.

THIBAUD, Jean-Paul. The backstage of urban ambiances: When atmospheres pervade everyday experience. Emotion, Space and Society. V. 15, 2015, p. 39-46.

THRIFT, Nigel. Non-Representational Theory. Space, politics, affect. Londres: Routledge, 2008, 336p.

ULHÔA, Andrea; CAPELA, Carina; RIBEIRO, Erika; MOTA, Marina. Imagens que contam histórias: o Photovoice e a Foto-elicitação na investigação qualitativa. In: SÁ, Patrícia; COSTA, António Pedro; MOREIRA, António (Orgs). Reflexões em torno de Metodologias de Investigação: recolha de dados (Vol. 2). UA Editora: Aveiro, 2021, p. 53-72.

Data de Recebimento: 06/05/2024

Data de Aprovação: 19/08/2024

1 A proposta de experimentação surge a partir do projeto UrBio “Making urban planning and design smarter with participatory mobile biosensing”, idealizado a partir da Universidade de Lisboa, Portugal, que também utilizou dados de biossensores para permitir que os cidadãos reflitam e expressem o impacto do ambiente urbano em suas experiências cotidianas. Os participantes da pesquisa utilizaram um sensor de atividade eletrodérmica (EDA) (Empatica E4), considerado o mais responsivo e preciso para medir o nível de estímulo emocional, para coletar dados durante o trabalho de campo nas cidades de Cuiabá - MT, Lisboa - Portugal e Varsóvia - Polônia, no ano de 2022.